全齡樂遊健康促進發展協會理事長、認知健康專家 巫奉約 寫稿 |全齡樂遊健康促進發展協會 編輯

失智症照顧|當讓語言不再是唯一的橋樑,該怎麼辦?

「我跟他講話,他都聽不懂!」、「為什麼每件事都要重複說好幾遍,他還是不記得?」、「跟他溝通,總是變成吵架…」這些充滿無力感的抱怨,是失智症照顧者每天都在面對的真實挑戰。

身為長期陪伴失智家庭的專家,我深刻理解這種挫折。我們常常會陷入一個誤區:試圖用正常的邏輯、道理與記憶,去和一個大腦中這些功能正在逐漸退化的親人溝通。結果,自然是事倍功半,甚至兩敗俱傷。

有效的失智症照顧的溝通技巧,關鍵不在於「讓他說對」,而在於「讓他感受對」。這是一門需要轉換心態的藝術。今天,我想和大家分享5個簡單卻極其有效的日常對話技巧,從美國阿茲海默症協會 (Alzheimer's Association, USA)「溝通與失智症」(Communication and Dementia)單元,提供了全面且實用的溝通策略與技巧。幫助您繞過溝通的障礙,重新建立與摯愛親人之間的情感連結。

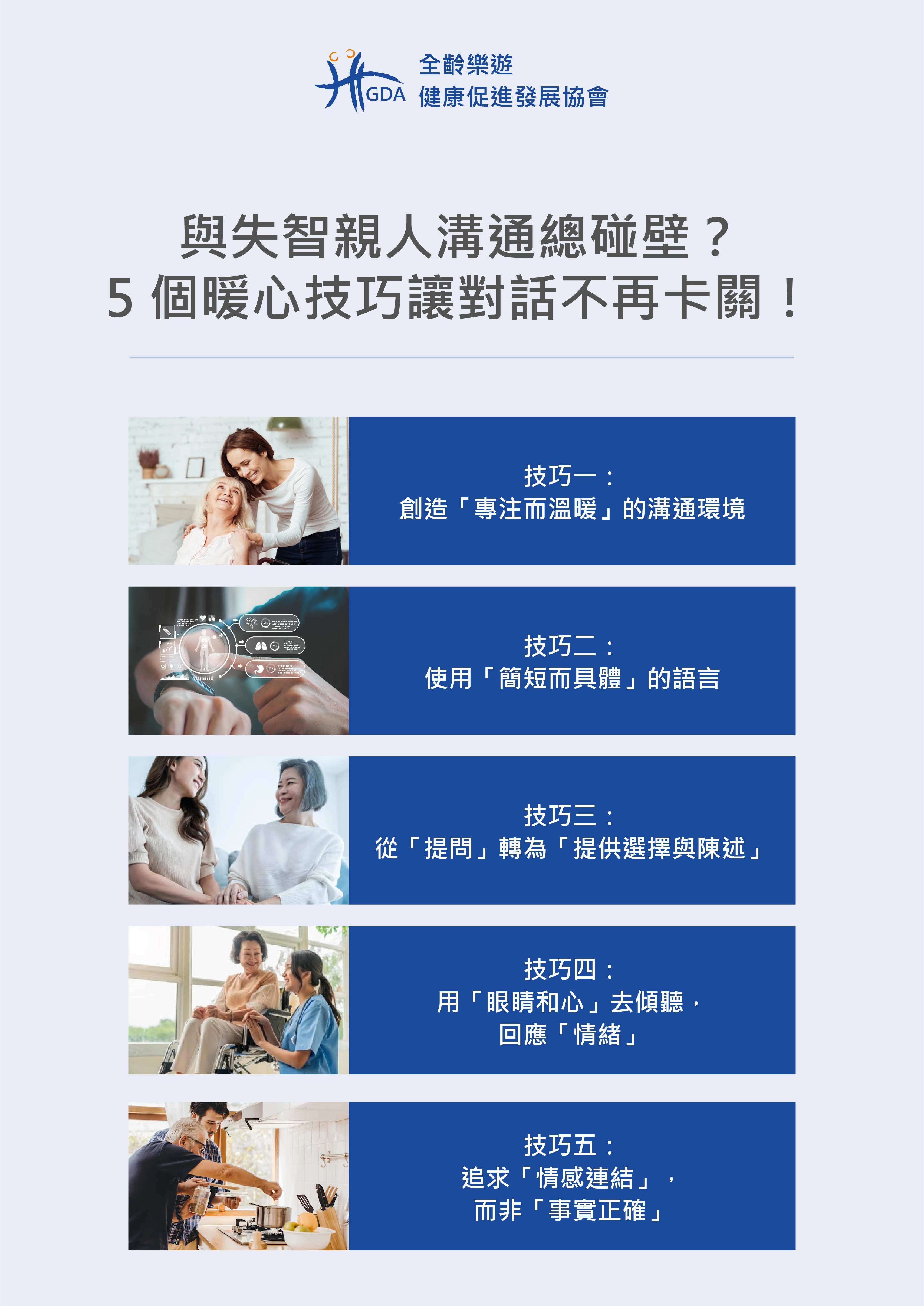

失智症照顧|與失智親人溝通總碰壁?5 個暖心技巧讓對話不再卡關!

技巧一:創造「專注而溫暖」的溝通環境

在台灣失智症協會 (Taiwan Alzheimer's Disease Association, TADA)的資訊當中有提供符合國情的失智症溝通衛教手冊與家屬課程,是學習在地化溝通技巧的重要資源。其中說到有效的溝通,在開口說話前就已開始。為患者打造一個低干擾、高安全感的環境,能讓溝通的成功率提高一半。

一、怎麼做:

1. 排除干擾:溝通前,先關掉電視、收音機,減少環境中不必要的噪音。

2. 正面接近:從患者的視野正前方緩緩接近,避免從背後或側面突然出現,以免嚇到他。

3. 平視對方:若他坐著,請您也蹲下或坐下,盡量讓兩人的視線保持在同一水平。

4. 溫和接觸:用親切的微笑、溫柔的語氣,並可輕輕握著他的手或輕撫其手臂,傳遞關懷與安全感。

二、為什麼有效:

這些準備工作能幫助患者集中注意力,並在第一時間感受到您的善意與尊重,讓他更願意敞開心扉,聆聽您接下來要說的話。

技巧二:使用「簡短而具體」的語言

失智症患者的大腦,就像一台處理速度變慢的電腦,無法一次處理太多複雜的指令。因此,我們的語言必須「化繁為簡」。

一、怎麼做:

1. 一句話一個指令:避免說「我們先去刷牙洗臉,然後換好衣服,再去吃早餐。」應改為:「我們來刷牙好嗎?」完成後再說下一個指令。

2. 句子簡短:使用簡單的詞彙與句型。

3. 稱謂具體:盡量直呼其名或使用他熟悉的稱謂,少用「他」、「她」、「我們」等代名詞。例如,與其說「她叫你吃飯」,不如說「媽媽叫你吃飯」。

二、為什麼有效:

簡單、具體的語言能大幅降低患者大腦的處理負擔,幫助他們更容易理解您的意思,從而提升配合度,減少因聽不懂而產生的挫折感。

技巧三:從「提問」轉為「提供選擇與陳述」

「你中午想吃什麼?」、「你還記得我是誰嗎?」這類開放式或考驗記憶力的問題,對失智症患者來說是巨大的壓力,常會導致他們因焦慮而直接回答「不知道」或「不要」。

一、怎麼做:

1. 給予選擇題:與其問「想喝什麼?」,不如拿著水和果汁問:「您想喝水,還是果汁?」(選項最好不超過兩項)。

2. 改用肯定句或陳述句:與其問「要不要去散步?」,不如直接微笑著說:「天氣真好,我們一起去散步吧!」

3. 避免「為什麼」:質問「您為什麼要把遙控器放冰箱?」是沒有意義的,因為他自己也忘了。

二、為什麼有效:

提供選擇能減少他們從龐大記憶中搜索答案的壓力,而溫和的陳述句則給予了清晰的引導,讓他們更容易跟隨。

技巧四:用「眼睛和心」去傾聽,回應「情緒」

當患者的語言功能退化,他們的話語可能變得破碎、不合邏輯。此時,真正的訊息往往藏在他們的「情緒」與「非語言行為」之中。

一、怎麼做:

1. 觀察肢體語言:注意他的表情、眼神、聲調與身體姿態。他是否眉頭深鎖?是否坐立不安?

2. 同理並說出感受:即使聽不懂他說什麼,您可以嘗試回應他的情緒。「您看起來好像有點擔心。」、「這件事聽起來讓您很生氣。」

3. 耐心等待:給他足夠的時間去尋找詞彙,不要催促或打斷。

二、為什麼有效:

當患者感覺到自己的「情緒」被理解了,即便「內容」沒被聽懂,他也會感到被尊重與安慰。這種情感上的連結,是化解許多行為問題的關鍵。

技巧五:追求「情感連結」,而非「事實正確」

這是所有溝通技巧的最高指導原則。與失智症患者的互動,我們的目標是維持一段有愛、溫暖的關係,而不是贏得一場辯論。

一、怎麼做:

1. 不糾正、不爭辯:當他說「我媽媽等一下要來接我」,請不要殘酷地提醒他「您媽媽已經過世了」。

2. 進入他的世界:順著他的話說:「是喔!您一定很想念媽媽吧?媽媽都做什麼拿手菜給您吃?」

3. 先連結,再轉移:在情感上與他連結後,再溫和地運用技巧二(轉移注意力)將他引導至當下的活動。

二、為什麼有效:

「事實」對他來說可能已經不再重要,但「感受」卻無比真實。強行糾正只會帶來痛苦與衝突,而維護情感上的和諧與安全感,才是最有意義的溝通。

失智症照顧|溝通,是通往內心的橋樑

與失智症親人溝通,是一場需要我們放下舊有習慣、重新學習的過程。這五大技巧的核心,其實都圍繞著一個中心思想:從「大腦的對話」轉變為「心靈的對話」。

在我國的衛生福利部國民健康署 - 失智症防治照護專區網頁當中,也提供台灣官方的衛教資源,包含給照顧者的實用溝通建議。當我們學會這些技巧後,並不再執著於邏輯的對錯,而是專注於情感的連結,您會發現,即使在記憶的迷霧中,依然能找到與摯愛親人相通的橋樑。每一次成功的互動,不僅是照護壓力的釋放,更是愛與關懷最美好的證明。

失智症照顧|免責聲明!!

本文旨在提供一般性的失智症溝通技巧。每位失智者的狀況與溝通模式皆不相同,建議照顧者在實際應用中保持彈性,並在需要時尋求專業人員的個別化指導。

---

參考文獻與資源出處

1. **美國阿茲海默症協會 (Alzheimer's Association, USA)**:其網站的「溝通與失智症」(Communication and Dementia)單元,提供了全面且實用的溝通策略與技巧。

* Website: www.alz.org/help-support/caregiving/daily-care/communications

2. **Teepa Snow 的「正向照護法」 (Positive Approach® to Care, PAC)**:美國知名的失智症照護專家,其教學內容非常強調實務操作,包含如何接近、如何引導、如何應對等具體的溝通技巧。

3. **台灣失智症協會 (Taiwan Alzheimer's Disease Association, TADA)**:提供符合國情的失智症溝通衛教手冊與家屬課程,是學習在地化溝通技巧的重要資源。

* 網站:`www.tada2002.org.tw`

4. **Kitwood, T. (1997). *Dementia reconsidered: The person comes first*. Open University Press.**

* 「以人為本照護」(Person-Centred Care)的經典著作,其核心哲學——尊重失智者的個人價值與觀點,是所有有效溝通技巧的基礎。

5. **衛生福利部國民健康署 - 失智症防治照護專區**:提供台灣官方的衛教資源,包含給照顧者的實用溝通建議。

—巫奉約 與 全齡樂遊健康促進發展協會 關心您並與您攜手,共同面對失智。

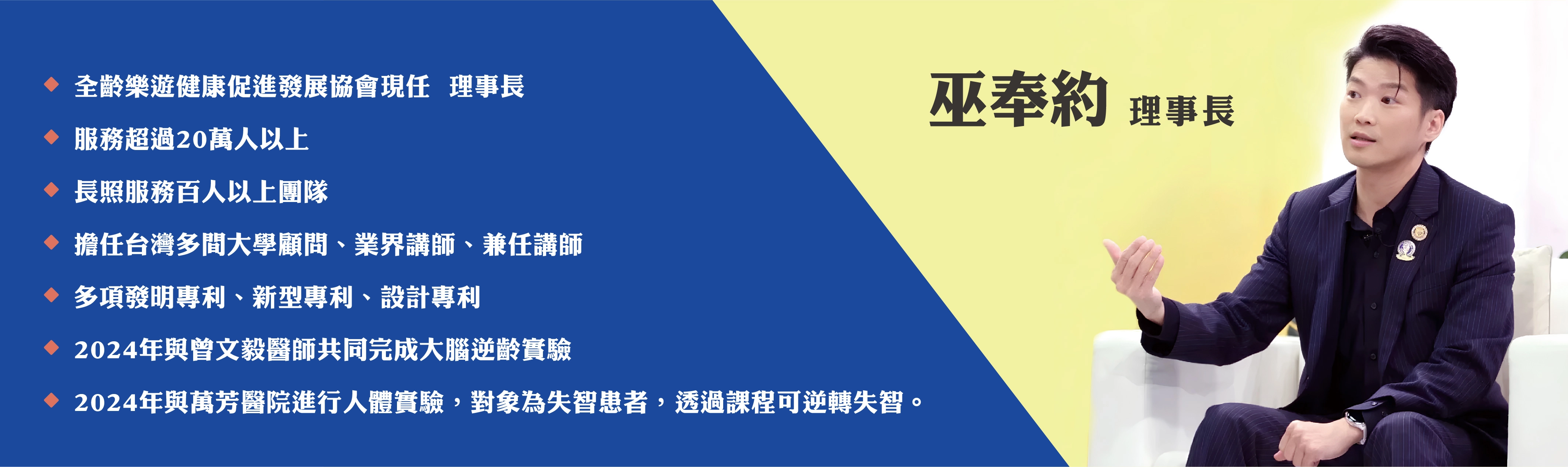

【關於|巫奉約老師】

巫奉約,認知健康促進及功能型桌遊設計專家,因自身年輕時遭遇嚴重車禍導致短暫性失智,深刻體悟到認知健康的重要性。回台後投入長者健康照護產業十餘年,研發超過60款適合各年齡層的功能型桌遊,致力於失智症預防與認知能力提升。與萬芳醫院、新光銀行、台安醫院等單位合作,推廣以科學實證為基礎的認知增能計畫,成功協助許多長輩延緩失智症狀,改善生活品質,並積極推廣腦健康教育,提升社會對失智症的認識與重視。

🔺全齡樂遊健康促進發展協會 理事長

🔺中華愛腦協會/幸福家庭賦能協會 理事

🔺2024年與曾文毅醫師共同完成大腦逆齡實驗

🔺2024年與萬芳醫院進行人體實驗,對象為失智患者,透過課程可逆轉失智

【認識|全齡樂遊促進發展協會】

本會係由一群志同道合的各界人士,本著自發的意願,共同為著研商如何以好玩有趣的課程內容吸引長輩主動參與活動,進而透過遊戲的方式,搭配專業的遊戲教具,以衰弱老人、輕度失能及輕度失智者為主,設計合適的課程內容,使參與課程的長輩可在課程中運用日常生活少用的各項認知能力,進而達到認知促進及社會參與之功能。