全齡樂遊健康促進發展協會理事長、認知健康專家 巫奉約 寫稿 |全齡樂遊健康促進發展協會 編輯

在資訊爆炸的時代,我們的大腦還好嗎?「要活就要動,大腦也一樣!」這句話早已成為現代人追求健康的共識。然而,面對繁重的工作與生活壓力,許多人不禁擔憂:「每天已經這麼累了,再動腦下去,會不會『用腦過度』反而傷身?」這個問題非常實際,讓我們一起來解開這個謎團。

用腦過度|你的大腦『肌耐力』夠強嗎?如何打造日常3招靈活腦力?

一、為大腦「健身」:生活中的多元動腦策略

大腦如同身體肌肉,需要持續且多元的刺激來維持活力與彈性。關鍵在於「新奇感」、「複雜性」與「多樣性」。以下三種策略,可輕鬆融入日常生活:

1. 融入日常的「微動腦」

-換手挑戰:用非慣用手刷牙、開門或使用滑鼠,刺激大腦不常使用的神經通路。

-改變路徑:上下班或回家時走不同路線,迫使大腦建立新的空間地圖。

-心算練習:購物時自行計算總額或找零,訓練短期記憶與運算能力。

-關閉導航:在熟悉區域,憑記憶與方向感導航。

2. 深度學習的「刻意練習」

-學習新語言或樂器:全面鍛鍊大腦多個區域。

-參加線上課程或工作坊:接觸陌生領域,如程式設計、歷史、插花等。

-閱讀有挑戰性的書籍:跳脫舒適圈,促進深入思考。

3. 活絡身心的「社交與休閒」

-策略性桌遊或牌戲:如棋類、圍棋、橋牌,提升策略思考與規劃能力。

-參與團體活動:如讀書會、電影討論會,激發深度思考與觀點交流。

-學習新舞蹈:結合身體協調、記憶舞步、音樂節奏與社交互動,全方位健腦。

用腦過度|什麼是傷害大腦的真正原因?檢視自己是否有以下四個習慣?

二、「用腦過度」是個迷思?解開大腦疲勞的真相

大腦喜歡「挑戰」,但討厭「過勞」。健康的動腦如同規律健身,透過適度挑戰讓神經網路更強壯;而大腦過勞則像是連續工作72小時不休息,導致耗竭與損傷。從國家衛生研究所中所提到的論證中分析,真正傷害大腦的,從來不是「思考」或「學習」本身,而是我們在不良條件下使用大腦[1][2]。

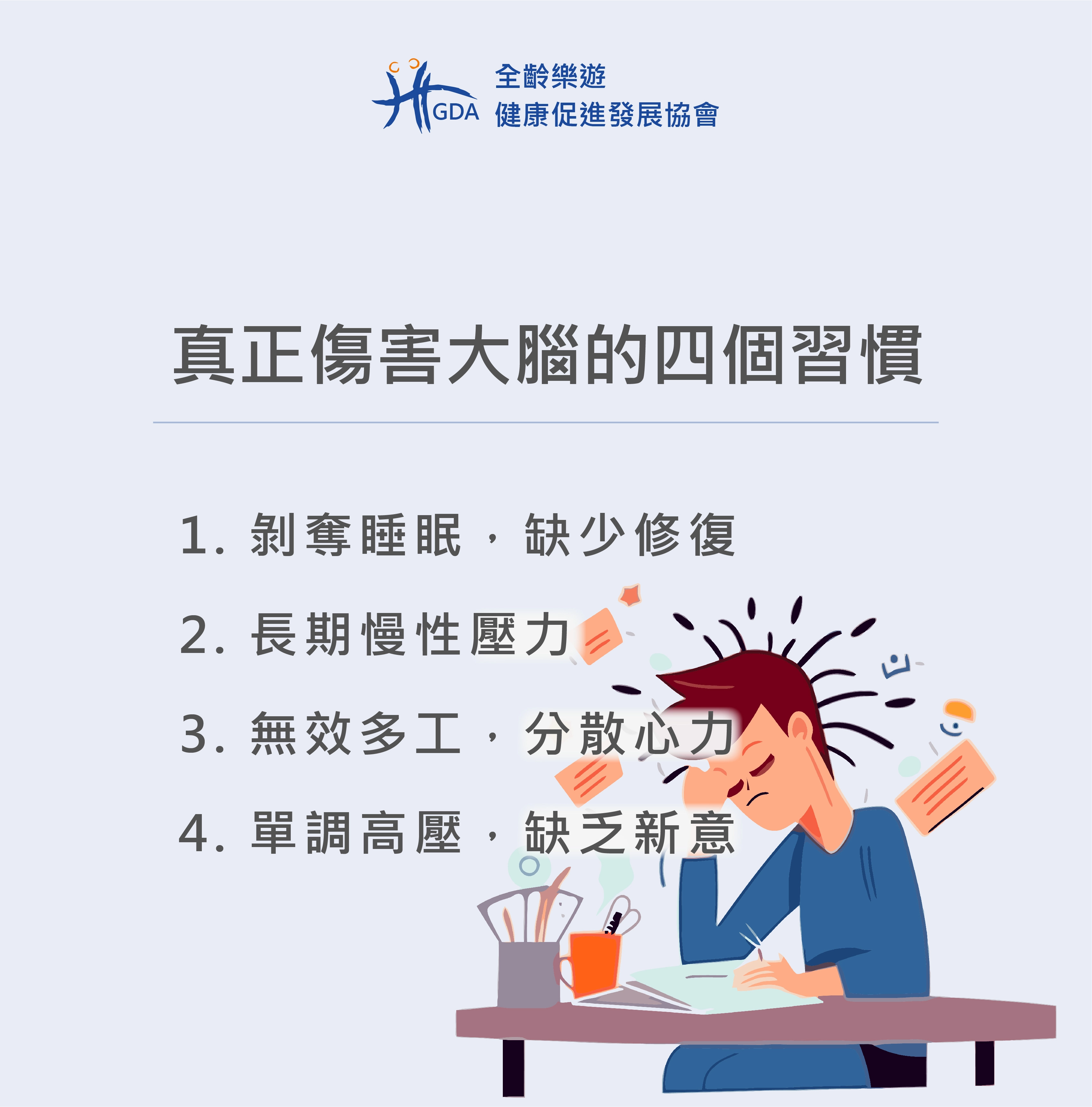

三、真正傷害大腦的四個習慣

在香港大學及國外相關單位、國際科學期刊《Cell》等的研究指出,與其擔心動腦,更應警惕以下四個正在悄悄傷害大腦的習慣:

1. 剝奪睡眠,缺少修復

睡眠期間,大腦會進行記憶鞏固,並啟動膠淋巴系統清除代謝廢物。長期睡眠不足,會讓大腦垃圾堆積,修復機制停擺[3][4]。

2. 長期慢性壓力

持續壓力使體內皮質醇居高不下,對掌管記憶的「海馬迴」具有毒性,長期下來會使其萎縮,影響記憶力[5]。

3. 無效多工,分散心力

多工處理只會讓大腦在不同任務間頻繁切換,造成認知能量浪費,降低工作品質並引發心智疲勞[1]。

4. 單調高壓,缺乏新意

日復一日處理重複性高、壓力大卻無成長感的工作,只會帶來壓力與疲憊,而非真正的動腦。

用腦過度|如何打造「大腦友好」的思考環境?

四、智慧用腦指南:在挑戰與休息間找到完美平衡

想讓大腦保持年輕活力,關鍵在於「智慧地用腦」:

- 擁抱「單工模式」:專注時關掉通知,一次只做一件事。

- 安排「大腦留白」:刻意安排無所事事、散步或冥想等放鬆時間。

- 將睡眠視為第一要務:優質睡眠是大腦最重要的修復時間[3][4]。

- 主動管理壓力:透過運動、社交、培養嗜好,建立多元壓力抒發管道。

五、認知儲備與神經可塑性:動腦的科學基礎

(1) 認知儲備(Cognitive Reserve)理論指出,教育、職業、休閒活動等生活經驗,能幫助大腦抵抗病理變化所帶來的影響,延緩認知功能衰退[6][1]。提高認知儲備,可降低因疾病導致的認知障礙風險。

(2) 神經可塑性(Neuroplasticity)則說明,大腦能透過學習與經驗持續重塑自身結構與功能[7][2]。這意味著,無論年齡多大,只要持續動腦,大腦都能產生新的神經連結,提升學習與適應能力。

別怕用腦,怕的是不讓它休息。一個健康、充滿活力的大腦,是在「有趣的挑戰」與「寧靜的休息」之間,達成動態平衡。從今天起,為您的大腦安排一場精彩的冒險,以及一段應得的深度休息吧!

用腦過度|參考與出處確認說明、免責聲明與引用

1. 參考與出處確認說明

- 認知儲備理論:內容與Stern等學者提出的理論一致,強調教育、職業、休閒活動對大腦保護作用,並有台灣相關研究佐證[6][1]。

- 神經可塑性:引用正確,大腦可透過學習與經驗改變結構與功能[7][2]。

- 睡眠與膠淋巴系統:睡眠品質影響大腦廢物清除,與港大及相關醫學研究一致[3][4]。

- 壓力對海馬迴影響:長期壓力導致皮質醇升高,損害記憶相關腦區,與現有醫學文獻相符[5]。

- 多工與認知能量:多工處理降低認知效能,有研究支持[1]。

- 內容整合與專家觀點:整體內容符合現有醫學、心理學與神經科學共識。

2. 免責聲明

本文提供的資訊旨在增進大眾對腦部健康的認識。若您有持續的記憶困擾、情緒問題或嚴重的睡眠障礙,請務必諮詢合格的醫師或相關醫療專業人員。

3. 引用

[1] Cognitive Reserve Theory 認知儲備理論 https://psytimehk.com/zh/glossary/cognitive-reserve-theory-%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E5%84%B2%E5%82%99%E7%90%86%E8%AB%96/

[2] 透過「原子習慣」治療身心症,神經可塑性的力量!https://www.non-drug.clinic/atomic-habits-neuroplasticity

[3] 港大研究顯示睡眠質量影響大腦「廢物清除系統」 https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/c_28168.html

[4] 深度睡眠時大腦正在「大掃除」!研究:安眠藥可能干擾排毒過程 https://www.healthnews.com.tw/article/64348

[5] 【從大腦看教養】孩子壓力失控?破解大腦與減壓關鍵 - 信誼好好育兒 https://parents.hsin-yi.org.tw/Library/Article/29891

[6] 增加認知儲備是對抗認知衰退最佳策略之一 https://enews.nhri.edu.tw/research/10365/

[7] 神經可塑性- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%8F%AF%E5%A1%91%E6%80%A7

[8] 第14章語言與老化- 嘉義 - 戴浩一 https://lngtai.ccu.edu.tw/var/file/65/1065/img/132/Tai2021.pdf

[9] 樂齡者參與活化記憶學習之動機與策略應用研究 https://csgj.gerontechnology.org.tw/addCount.aspx?aid=499&download=795%2F643

[10] 同時多工適配、敬業貢獻與工作績效之研究:個人環境適配觀點 https://www.airitilibrary.com/Publication/Index/02559838-201609-201609300023-201609300023-419-441