全齡樂遊健康促進發展協會理事長、認知健康專家 巫奉約 寫稿 |全齡樂遊健康促進發展協會 編輯

近期上映的國片《忘了我記得》,由李李仁與謝盈萱精湛演出,深刻描繪了女兒照顧罹患失智症父親的點滴,溫柔地觸動了台灣社會的內心深處,也引發了廣泛的共鳴與討論。這部電影不只是一段虛構的劇情,它更像一面鏡子,真實地映照出千萬個正在經歷失智症照顧旅程的家庭,那份複雜、煎熬,卻又充滿愛的心路歷程。

身為長期關注認知健康的專家,我認為《忘了我記得》為我們提供了一個寶貴的機會,去同理、學習並反思失智症照護的核心。它教導我們的,不僅是技巧,更是關於愛、接納與「重新連結」的智慧。並與台灣失智症協會與家庭照顧者關懷總會 所提供的資料中給出以下分析與建議。

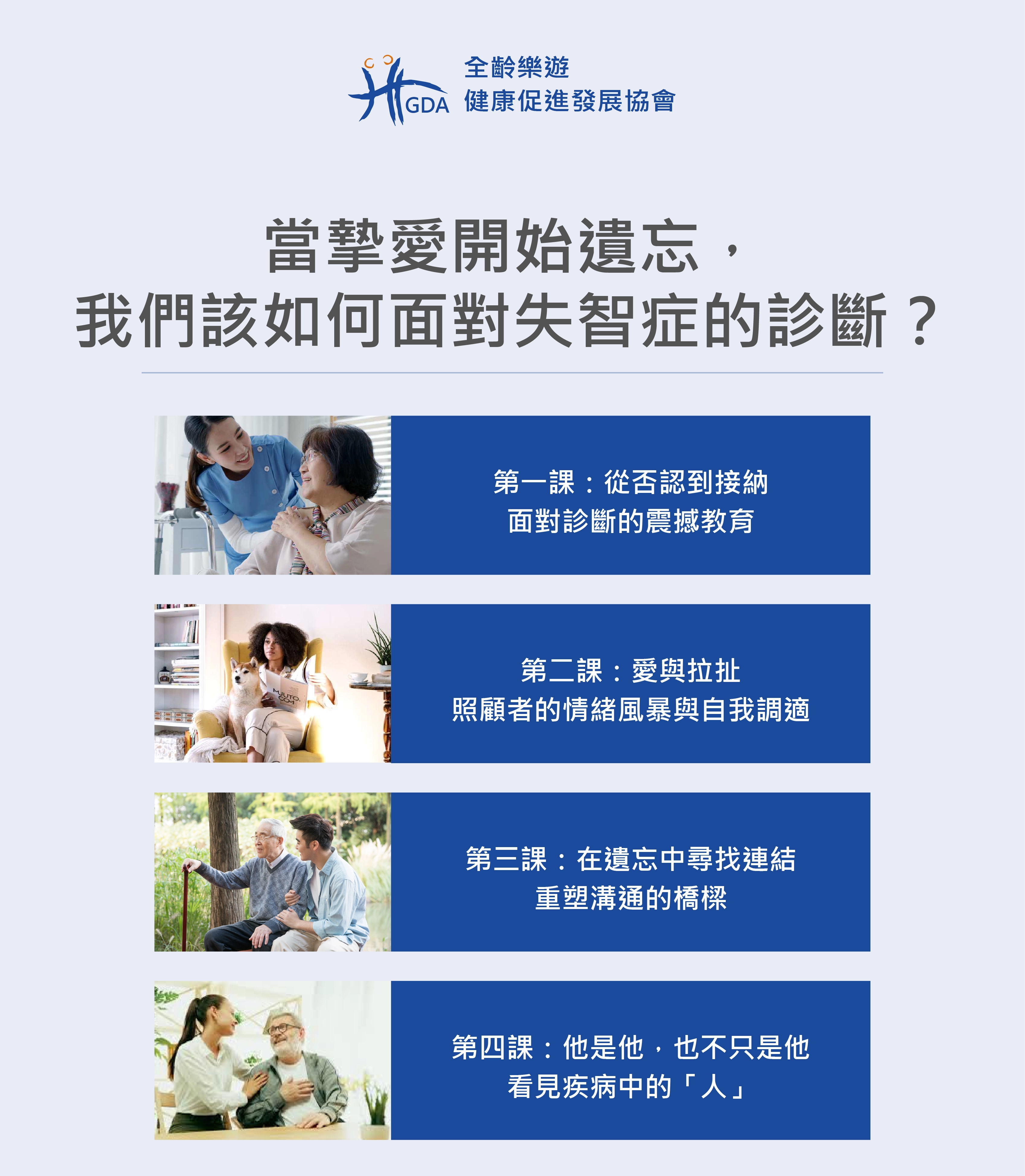

失智症照顧|當摯愛開始遺忘,我們該如何面對失智症的診斷?

第一課:從否認到接納——面對診斷的震撼教育

電影中,當主角發現父親的行為舉止變得異常,從起初的困惑、不解,到抗拒接受「失智症」這個診斷,這份心理衝擊是每個家屬都可能經歷的震撼教育。我們會想:「他只是老了」、「他只是最近比較累」,我們用各種理由去解釋,因為承認摯愛的親人正在失去記憶與自我,是一件太過殘酷的事。

這是照護旅程的第一個關卡:承認與接納。這個階段的否認是正常的,是心理的保護機制。但我們必須理解,勇敢面對現實,尋求專業的神經內科或精神科醫師進行正確的診斷,才是幫助家人的第一步。唯有跨越否認,我們才能開始連結資源,學習正確的照護知識,為漫長的陪伴之路做好準備。

第二課:愛與拉扯——照顧者的情緒風暴與自我調適

《忘了我記得》細膩地呈現了照顧者的內心拉扯。主角一方面要應對父親因疾病而生的固執行為、情緒波動,甚至是被遺忘的痛苦;另一方面,還要處理自己內心的疲憊、憤怒、無助與罪惡感。電影告訴我們,愛依然存在,但照護的壓力卻是真實且沉重的。

這給我們的啟示是:照顧別人前,請先照顧好自己。「照顧者耗竭」(Caregiver Burnout)是真實存在的風險。允許自己有負面情緒,承認自己需要休息,這並不可恥。尋求支持是必要的,無論是來自其他家人、朋友,還是專業的支持團體與「喘息服務」。記住,您不是孤軍奮戰,給自己喘息的空間,才能擁有更長久、更健康的能量去愛與陪伴。

失智症照顧|當記憶逐漸消失,我們還能如何與所愛之人連結?

第三課:在遺忘中尋找連結——重塑溝通的橋樑

當語言不再可靠,當記憶變得破碎,我們該如何與失智的家人溝通?電影中的許多片段,可能都呈現了這種「有理說不清」的無力感。然而,也正是在這些時刻,我們被迫學習新的溝通方式。

這正是失智照護的核心技巧:放棄「講道理」,轉而「講心情」。

1. 肯定與支持:當父親活在過去的記憶中,與其糾正他「你記錯了」,不如走進他的世界,肯定他的感受,說:「是啊,那段時間一定很特別吧。」

2. 非語言溝通:一個溫暖的擁抱、一次輕柔的牽手、一個安定的眼神,這些非語言的訊息,往往比千言萬語更能傳達愛與安全感。

3. 運用感官連結:播放他熟悉的懷舊老歌、準備他愛吃的家鄉菜、翻閱充滿回憶的老相簿,透過聽覺、味覺、視覺,往往能繞過受損的語言中樞,直接觸動他內心深處的情感與記憶。

第四課:他是他,也不只是他——看見疾病中的「人」

失智症會一點一滴地剝奪一個人的記憶與能力,讓他們變得不像「原來的自己」。然而,《忘了我記得》也讓我們看見,即使在疾病的層層包裹下,那個核心的「人」依然存在。他或許忘了我是誰,但他仍能感受到愛;他或許無法自理生活,但他仍有尊嚴與情感的需求。

這提醒我們實踐「以人為本(Person-Centred Care)」的照護精神。我們的目標,不是去「管理」一個病人,而是去「支持」一個獨一無二的個體。關注他還擁有的能力,而非他失去的;尊重他的喜好與選擇,而非將我們的安排強加於他。在這樣的關係中,即使記憶不再,愛與尊嚴依然可以長存。

失智症照顧|一場學習「告別」與「再愛一次」的旅程

《忘了我記得》是一部溫柔而沉重的電影,它讓我們直面失智症帶來的失落與挑戰。但更重要的是,它也教會我們,在漫長的告別過程中,我們依然有機會「再愛一次」——用一種全新的、更深邃、更無私的方式,去愛那個既熟悉又陌生的家人。

這趟「陪伴」的旅程,注定不會是一條坦途。但透過接納、自我關照、重塑溝通,並時時看見疾病背後的「那個人」,我們就能找到迷霧中的方向,讓這段路走得更溫暖、也更有力量。

---

參考文獻與資源出處

1. **電影《忘了我記得》(I Miss You)**:由李李仁、謝盈萱主演,為本文探討的核心文本。

2. **台灣失智症協會 (TADA)**:提供本地化的失智症衛教資訊、照顧技巧、家屬支持團體及相關資源,是台灣失-智症家庭最重要的求助平台。

* 網站:`www.tada2002.org.tw`

3. **家庭照顧者關懷總會 (Taiwan Association of Family Caregivers)**:提供照顧者支持服務、喘息服務資訊、心理協談及政策倡議,是照顧者強而有力的後盾。

* 網站:`www.familycare.org.tw`

4. **衛生福利部 - 長照專線1966**:提供長照服務申請與諮詢,包含居家服務、日間照顧、喘息服務等失智症家庭可運用的政府資源。

5. **以人為本照護 (Person-Centred Care)**:由英國學者 Tom Kitwood 提倡的照護理念,強調尊重失智者的個人價值與需求,是現代失智症照護的黃金標準。

6. **肯定療法 (Validation Method)**:由 Naomi Feil 發展的溝通方法,強調同理與肯定失智者的內在感受,有助於建立信任、減少衝突。

—巫奉約 與 全齡樂遊健康促進發展協會 關心您並與您攜手,共同面對失智。

【關於|巫奉約老師】

巫奉約,認知健康促進及功能型桌遊設計專家,因自身年輕時遭遇嚴重車禍導致短暫性失智,深刻體悟到認知健康的重要性。回台後投入長者健康照護產業十餘年,研發超過60款適合各年齡層的功能型桌遊,致力於失智症預防與認知能力提升。與萬芳醫院、新光銀行、台安醫院等單位合作,推廣以科學實證為基礎的認知增能計畫,成功協助許多長輩延緩失智症狀,改善生活品質,並積極推廣腦健康教育,提升社會對失智症的認識與重視。

🔺全齡樂遊健康促進發展協會 理事長

🔺中華愛腦協會/幸福家庭賦能協會 理事

🔺2024年與曾文毅醫師共同完成大腦逆齡實驗

🔺2024年與萬芳醫院進行人體實驗,對象為失智患者,透過課程可逆轉失智

【認識|全齡樂遊促進發展協會】

本會係由一群志同道合的各界人士,本著自發的意願,共同為著研商如何以好玩有趣的課程內容吸引長輩主動參與活動,進而透過遊戲的方式,搭配專業的遊戲教具,以衰弱老人、輕度失能及輕度失智者為主,設計合適的課程內容,使參與課程的長輩可在課程中運用日常生活少用的各項認知能力,進而達到認知促進及社會參與之功能。