全齡樂遊健康促進發展協會理事長、認知健康專家 巫奉約 寫稿 |全齡樂遊健康促進發展協會 編輯

當我們談論阿茲海默症(Alzheimer's Disease, AD),絕大多數人首先聯想到的是「健忘」或「記憶力衰退」。然而,從美國國家老化研究所許多研究與臨床經驗告訴我們,在記憶出現顯著問題之前,大腦的變化往往會先透過一些細微的「行為與個性改變」顯現出來。這些情緒與行為上的轉變,如同潛藏在冰山下的警訊,是我們能夠提早發現、提早介入的關鍵線索。

本文旨在帶領大家深入了解阿茲海默症初期最常見的七種行為改變,稱為輕度行為障礙 (Mild Behavioral Impairment, MBI),這是一個由國際專家提出的概念,專門用來描述在失智症前出現的晚發性神經精神症狀,是本文探討的行為改變的重要學術基礎,並學會辨識這些警訊,不僅能幫助我們更早地為家人尋求協助,更是展現關懷、開啟有效溝通與照護的第一步。

阿茲海默症初期|為何行為改變是重要的警訊?

阿茲海默症是一種腦部疾病,其病理變化(如β-類澱粉蛋白斑塊與Tau蛋白神經纖維糾結)不僅會損害掌管記憶的海馬迴,也會影響到控制情緒、決策、判斷力與社會行為的額葉與顳葉。因此,當我們觀察到家人出現不同以往的個性或行為模式時,這很可能不只是單純的「老了、脾氣變差了」,而可能是大腦結構與功能正在發生變化的生理性徵兆。正視這些變化,是應對阿茲海默症的起點。

解碼阿茲海默症初期的七大行為警訊

以下整理出七項在阿茲海默症初期常見的行為改變,值得我們特別留意:

1. 失去興趣與熱情(淡漠 Apathy)

這是最常見也最容易被忽略的早期症狀之一。患者可能對過去熱衷的嗜好、社交活動或家庭事務,都表現出前所未有的冷淡與缺乏動力。他們不是刻意懶散,而是大腦中驅動「動機」的系統功能出現了問題。

警訊案例:原本熱愛園藝的媽媽,不再整理花園;過去喜歡棋藝的爸爸,對棋盤提不起勁。

2. 變得易怒或暴躁(煩躁 Irritability)

因為認知功能下降,患者在處理日常事務時可能會感到挫折,這種內在的困惑與無力感,容易轉化為外在的煩躁、沒耐心或突然發怒。這些情緒爆發往往與具體事件不成比例。

警訊案例:找不到一個小東西就大發雷霆;對於一點小小的行程變動就顯得極度不耐煩。

3. 出現莫名的焦慮(焦慮 Anxiety)

對於新的環境、不熟悉的人事物或即將到來的約會,患者可能表現出過度的擔憂與不安。這種焦慮感可能源於他們潛意識中對自己能力下降的恐懼,害怕犯錯或無法應對。

警訊案例:堅持不願參加朋友的聚會;對於出門旅行感到極度緊張,反覆確認行程細節。

4. 持續的情緒低落(憂鬱 Depression)

憂鬱情緒在阿茲海默症初期非常普遍,甚至可能比記憶問題更早出現。患者可能表現出持續的悲傷、哭泣、無價值感或對未來感到絕望。這不僅是心理上的反應,也與大腦中調節情緒的化學物質失衡有關。

警訊案例:經常唉聲嘆氣,表達「活著沒意思」;對任何事都抱持負面看法。

5. 明顯的社交退縮(Social Withdrawal)

由於溝通困難(找不到詞彙)、記憶力差(記不住人名或對話),或僅僅是上述的淡漠與焦慮,患者可能會下意識地迴避社交場合,從活躍變得沉默,寧願獨自待著。

警訊案例:家庭聚會時總是自己一人坐在角落;主動斷絕與老朋友的聯繫。

6. 判斷力下降與行為改變(Impaired Judgment)

大腦額葉的功能受損會影響判斷與決策能力。這可能體現在金錢管理上,如輕易相信詐騙、亂買東西;也可能體現在個人行為上,如穿著不合時宜的衣物、忽略個人衛生。

警訊案例:將大筆金錢交給陌生人;在炎熱天氣穿著厚重冬衣。

7. 產生懷疑與猜忌(Suspicion/Paranoia)

記憶的缺失會讓患者難以理解周遭發生的事,為了給自己一個「合乎邏輯」的解釋,他們有時會產生猜忌。最常見的是懷疑家人或看護偷竊他們的東西(因為他們忘了自己放在哪裡)。

警訊案例:反覆指控家人偷走自己的錢包或首飾;認為鄰居不懷好意。

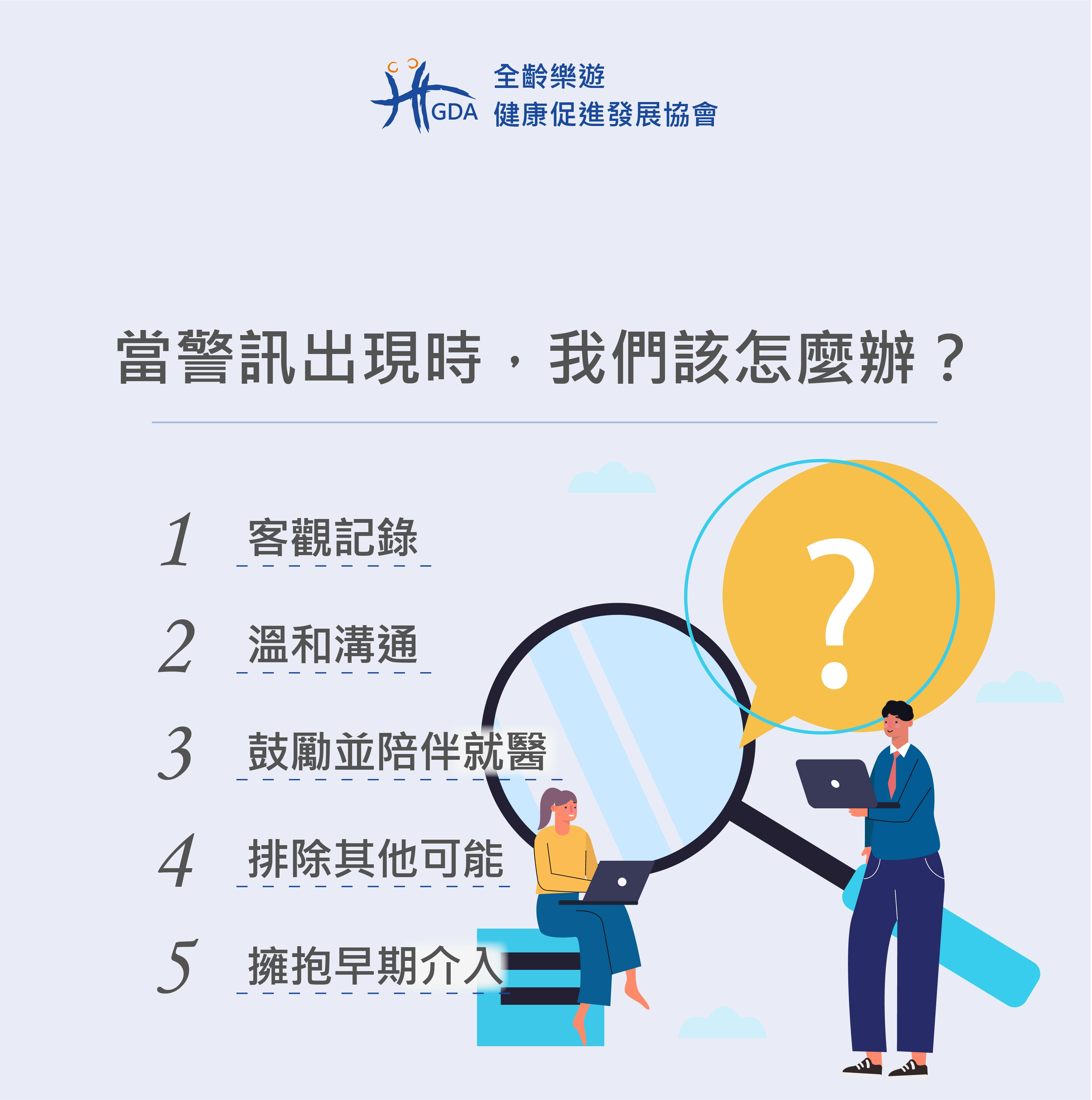

阿茲海默症初期|當警訊出現時,我們該怎麼辦?

若觀察到家人出現上述多項行為改變,請保持冷靜,並採取以下步驟:

1. 客觀記錄:詳細記下您觀察到的具體行為、發生的時間、頻率與情境。這將有助於醫師進行判斷。

2. 溫和溝通:選擇適當時機,用關懷而非指責的語氣,表達您對他們身心狀況的關心。

3. 鼓勵並陪伴就醫:建議可從「全身健康檢查」或「腦部健康檢查」的角度切入,降低對方抗拒感。務必尋求「神經內科」或「精神科(老年身心科)」的專業評估。

4. 排除其他可能:專業醫師會進行詳細檢查,以排除甲狀腺功能異常、維生素B12缺乏、憂鬱症等其他可能導致類似症狀的疾病。

5. 擁抱早期介入:一旦確診,早期介入(包含藥物與非藥物治療)能有效延緩病程、改善症狀,並幫助家庭及早規劃未來的照護之路。

阿茲海默症初期|用心觀察,用愛陪伴

阿茲海默症的旅程,始於那些看似微不足道的行為改變。作為家人,我們是站在第一線的觀察者。學習辨識這些行為警訊,給予的不是標籤,而是及時的理解與支持。提早一步發現,就多一步準備;多一份理解,就少一分衝突。讓我們用敏銳的觀察與溫暖的陪伴,為摯愛的家人撐起一把最堅實的保護傘。

---

參考文獻與資源出處

1. **美國阿茲海默症協會 (Alzheimer's Association, USA)**:其網站詳細列出了失智症的十大警訊,並提供關於行為與個性改變的深入解釋。

* Website: www.alz.org

2. **美國國家老化研究所 (National Institute on Aging, NIA, USA)**:提供關於阿茲海默症症狀、病因、診斷與治療的權威科學資訊。

* Website: www.nia.nih.gov/health/alzheimers

3. **輕度行為障礙 (Mild Behavioral Impairment, MBI)**:這是一個由國際專家提出的概念,專門用來描述在失智症前出現的晚發性神經精神症狀,是本文探討的行為改變的重要學術基礎。相關研究可參考:

* Ismail, Z., et al. (2017). The Mild Behavioral Impairment Checklist (MBI-C): A brief, informant-rated instrument for mild behavioral impairment. *The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease, 4*(3), 157-164.

4. **台灣失智症協會 (Taiwan Alzheimer's Disease Association, TADA)**:提供本地化的失智症衛教資訊、照護技巧及家屬支持服務,是了解在地資源的重要平台。 * 網站:www.tada2002.org.tw

5. **The Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention, and Care**: 該委員會的系列報告(如2020年報告)詳細闡述了失智症的多種風險因子與非藥物介入策略,其中涵蓋了對憂鬱、淡漠等症狀的管理。

—巫奉約 與 全齡樂遊健康促進發展協會 關心您並與您攜手,共同面對失智。

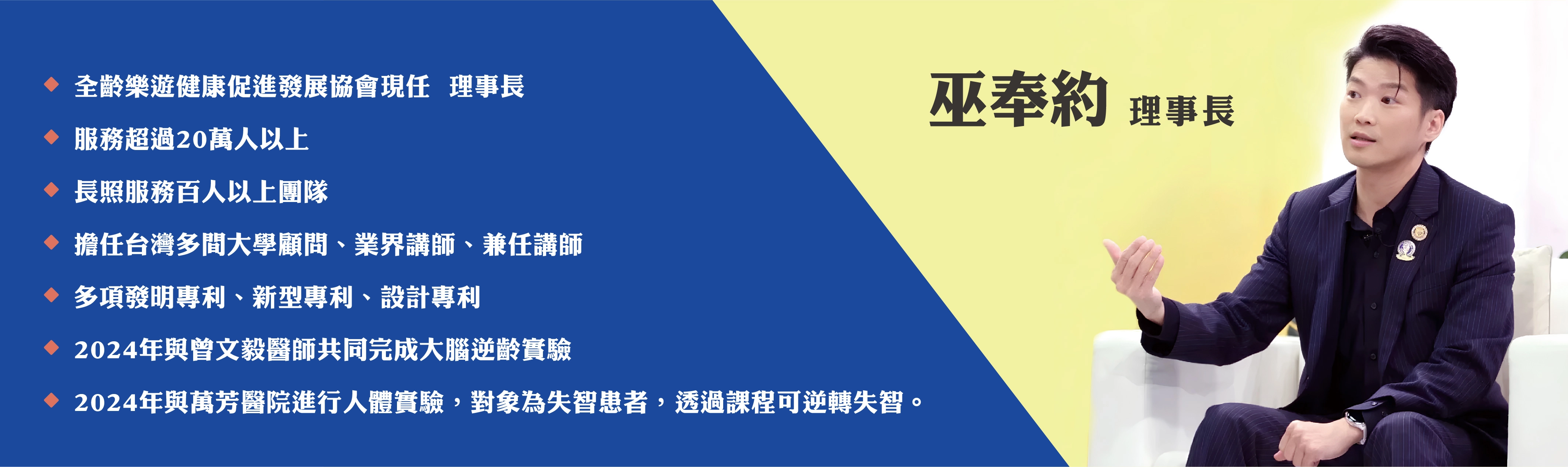

【關於|巫奉約老師】

巫奉約,認知健康促進及功能型桌遊設計專家,因自身年輕時遭遇嚴重車禍導致短暫性失智,深刻體悟到認知健康的重要性。回台後投入長者健康照護產業十餘年,研發超過60款適合各年齡層的功能型桌遊,致力於失智症預防與認知能力提升。與萬芳醫院、新光銀行、台安醫院等單位合作,推廣以科學實證為基礎的認知增能計畫,成功協助許多長輩延緩失智症狀,改善生活品質,並積極推廣腦健康教育,提升社會對失智症的認識與重視。

🔺全齡樂遊健康促進發展協會 理事長

🔺中華愛腦協會/幸福家庭賦能協會 理事

🔺2024年與曾文毅醫師共同完成大腦逆齡實驗

🔺2024年與萬芳醫院進行人體實驗,對象為失智患者,透過課程可逆轉失智

【認識|全齡樂遊促進發展協會】

本會係由一群志同道合的各界人士,本著自發的意願,共同為著研商如何以好玩有趣的課程內容吸引長輩主動參與活動,進而透過遊戲的方式,搭配專業的遊戲教具,以衰弱老人、輕度失能及輕度失智者為主,設計合適的課程內容,使參與課程的長輩可在課程中運用日常生活少用的各項認知能力,進而達到認知促進及社會參與之功能。