專家寫稿 巫奉約 理事長 |全齡樂遊健康促進發展協會 編輯

帕金森氏症症狀到底是什麼狀況呢?「身腦齡活」的倡導者理事長巫奉約致力於推廣全方位健康,尤其是大腦與身體的協調發展。今天,我們將深入探討帕金森氏症,幫助大家及早發現症狀,及時做好預防與管理。

帕金森氏症症狀|生活細節變化是否透露警訊?

帕金森氏症(Parkinson's Disease)是一種慢性、逐步惡化的神經退化性疾病,最初由英國醫師詹姆斯·帕金森於1817年記錄,因此得名。主要影響大腦黑質區域,造成負責分泌多巴胺的神經元逐漸退化死亡,導致身體運動協調及情緒、認知等功能出現障礙。

多巴胺是大腦中調節運動、情緒與思考的重要化學物質。當多巴胺不足時,身體便會出現各種症狀。除了典型的運動障礙,許多非運動症狀甚至會更早出現。

帕金森氏症症狀初期症狀解析

1. 常被忽視的運動細節

初期症狀常非常輕微,許多人甚至誤以為只是自然老化。

- 靜止性顫抖:手指在靜止時不自主地顫抖,猶如在「搓丸子」。這種顫抖於情緒緊張時加重,運動時反而減輕。

- 運動遲緩:開始注意到自己穿衣、書寫或扣扣子的速度變慢,甚至步行時手臂擺動減少,步幅縮短。

- 面部表情僵化:肌肉僵硬導致表情呆板,眨眼次數明顯減少,看起來較無生氣。

2. 提前數年就可能出現的非運動症狀

非運動症狀經常比運動症狀更早出現,值得高度關注:

- 嗅覺減退或喪失:嗅覺的喪失常是最早出現的警訊,例如無法分辨特定食物或日常用品的氣味。

- 睡眠異常:如快速動眼期睡眠行為障礙(RBD),睡夢中會大喊大叫、劇烈動作甚至跌下床。

- 便秘:長期頑固便秘可能反映出自主神經系統的早期問題。

- 情緒不穩:無明顯原因的憂鬱、焦慮或情緒波動可能早於運動障礙。

3. 細微的姿勢與平衡變化

隨著病情進展,這些微妙症狀也逐步浮現:

- 身體前傾:站立或行走時不自覺地向前傾斜。

- 平衡感下降:轉彎時容易失衡,起步困難,腳步像是「黏在地板上」,稱為凍結步態或凍凝。

- 字跡縮小:長時間書寫時字跡越來越小,甚至模糊、顫抖。

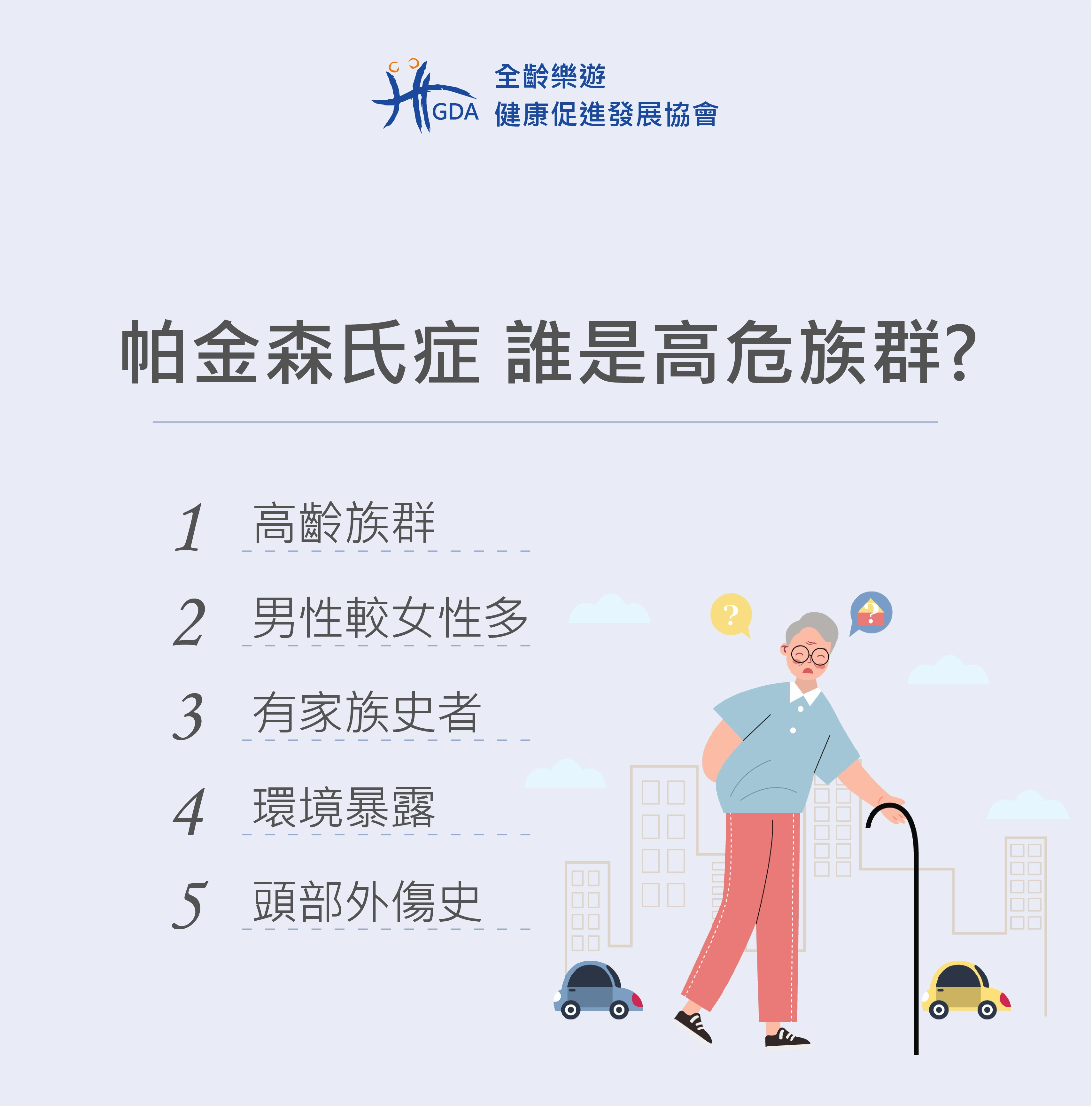

帕金森氏症症狀|誰是高危族群?如何發現與預防?

雖然目前病因不完全清楚,但以下族群需特別注意:

- 高齡族群:60歲以上發病風險顯著增加。

- 男性較女性多:男性發病率稍高。

- 有家族史者:若家族中有人罹患帕金森,發病風險較高。

- 環境暴露:長期接觸農藥或重金屬可能增加風險。

- 頭部外傷史:曾有嚴重頭部外傷經驗者。

帕金森氏症症狀 為何早期診斷如此重要?

及早診斷能帶來重大優勢:

- 治療效果更佳:早期介入更容易控制病情。

- 維持生活品質:可延緩功能退化,維持自主生活能力。

- 降低併發症:提前避免跌倒、憂鬱等常見問題。

- 臨床試驗機會增加:獲取最新治療方案,提升未來健康潛力。

帕金森氏症症狀 如何預防及管理?

儘管帕金森氏症目前無法根治,但透過積極管理和健康生活習慣,可有效延緩疾病進展:

- 規律運動:每天進行如超慢跑、游泳或騎腳踏車的有氧運動,具有神經保護作用。

- 飲食調整:地中海飲食富含抗氧化劑,有助於神經系統健康。

- 適度咖啡因攝取:研究指出,適量的咖啡因攝取可能降低發病風險。

- 避免頭部受傷:從事高風險活動時,務必佩戴保護裝備。

- 慢性疾病管理:良好控制高血壓、糖尿病,有助於減緩疾病的進展。

- 活躍大腦與社交互動:多參與認知挑戰和社交活動,有助維持腦部活力。

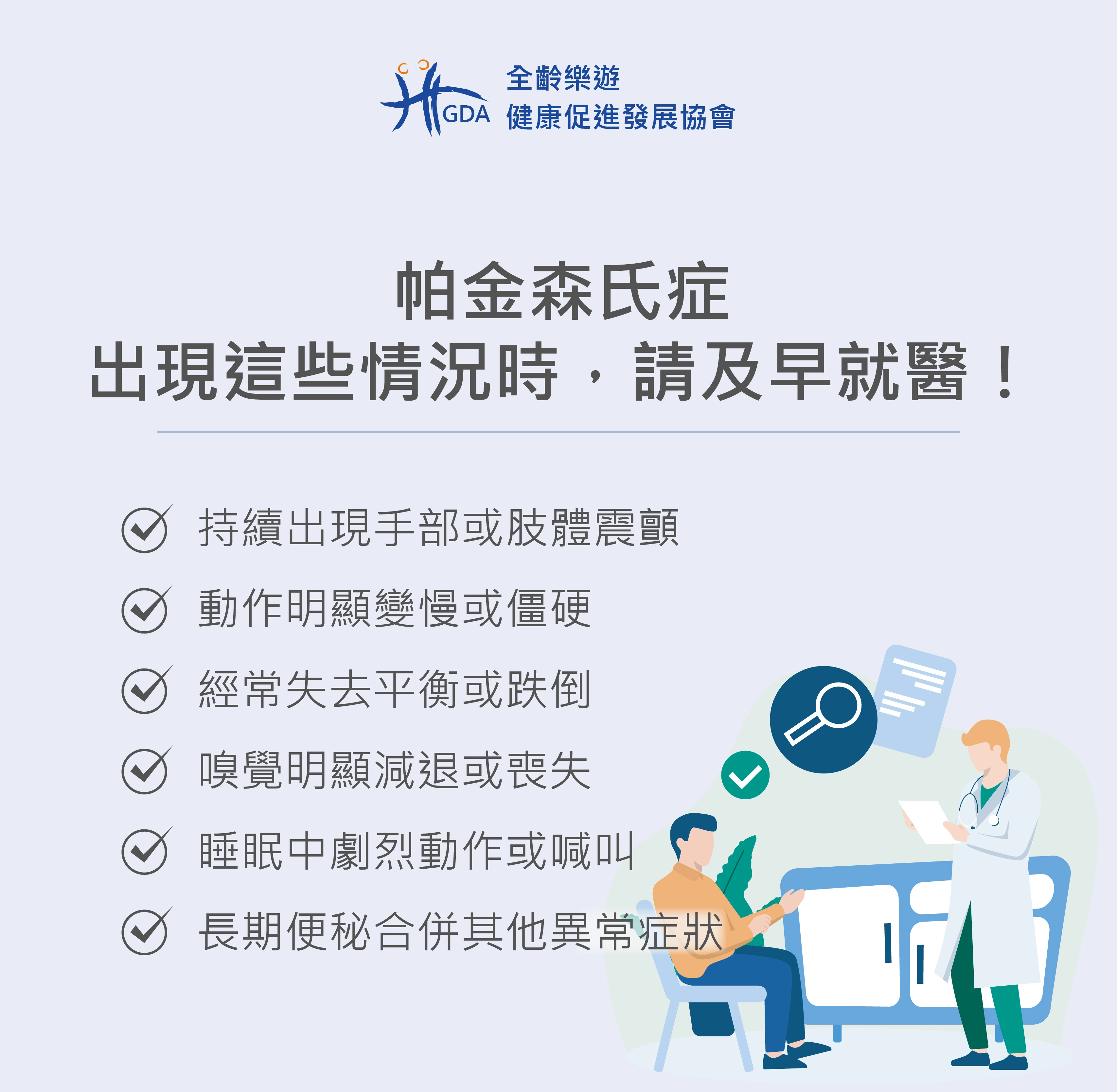

當 帕金森氏症症狀 出現這些情況時,請及早就醫!

若您或家人有以下情形,建議及早諮詢專業醫生:

- 持續出現手部或肢體震顫

- 動作明顯變慢或僵硬

- 經常失去平衡或跌倒

- 嗅覺明顯減退或喪失

- 睡眠中劇烈動作或喊叫

- 長期便秘合併其他異常症狀

帕金森氏症症狀|健康無小事,關鍵在於及早察覺

帕金森氏症的症狀並非毫無徵兆,透過細心觀察身體的訊息,能及早介入,有效改善生活品質。「身腦齡活」的核心價值便是主動認識自己的健康,透過預防與積極管理,達成身心健康的永續發展。記住,當身體發出訊號時,儘早行動是守護健康的最佳方式。

—巫奉約 與 全齡樂遊健康促進發展協會 關心您並與您攜手,共同面對帕金森氏症。

【關於|巫奉約老師】

巫奉約,認知健康促進及功能型桌遊設計專家,因自身年輕時遭遇嚴重車禍導致短暫性失智,深刻體悟到認知健康的重要性。回台後投入長者健康照護產業十餘年,研發超過60款適合各年齡層的功能型桌遊,致力於失智症預防與認知能力提升。與萬芳醫院、新光銀行、台安醫院等單位合作,推廣以科學實證為基礎的認知增能計畫,成功協助許多長輩延緩失智症狀,改善生活品質,並積極推廣腦健康教育,提升社會對失智症的認識與重視。

🔺全齡樂遊健康促進發展協會 理事長

🔺中華愛腦協會/幸福家庭賦能協會 理事

🔺2024年與曾文毅醫師共同完成大腦逆齡實驗

🔺2024年與萬芳醫院進行人體實驗,對象為失智患者,透過課程可逆轉失智

【認識|全齡樂遊促進發展協會】

本會係由一群志同道合的各界人士,本著自發的意願,共同為著研商如何以好玩有趣的課程內容吸引長輩主動參與活動,進而透過遊戲的方式,搭配專業的遊戲教具,以衰弱老人、輕度失能及輕度失智者為主,設計合適的課程內容,使參與課程的長輩可在課程中運用日常生活少用的各項認知能力,進而達到認知促進及社會參與之功能。