全齡樂遊健康促進發展協會理事長、認知健康專家 巫奉約 寫稿 |全齡樂遊健康促進發展協會 編輯

親愛的朋友們,當我們談及帕金森氏症(Parkinson's Disease, PD),許多人面對帕金森氏症症狀,首先想到的是顫抖、僵硬、行動緩慢等典型的動作症狀。然而,帕金森氏症的影響遠不止於此。許多病友及其家屬,更深受憂鬱、焦慮、淡漠等「非動作症狀」——尤其是情緒挑戰的困擾。這些看不見的戰場,往往對生活品質造成巨大的衝擊。

根據 巴金森之友協會 與 美國帕金森基金會 的內容建議,並與巫奉約老師在各據點實際上的經驗、與病友的互動中透過這篇文章整理出以下幾項常見問題,與大家一同深入了解帕金森氏症症狀常見的情緒困擾,分析其成因,並提供專業且實用的應對策略,陪伴病友與家屬們共同走出情緒的陰霾,重拾生活的陽光。

帕金森氏症症狀|帕金森氏症不只「抖」,解密哪些是常見的情緒困擾?

帕金森氏症是一種慢性神經退化性疾病,主要影響大腦中產生多巴胺的神經細胞。除了動作障礙外,以下幾種情緒及精神症狀也相當常見:

1. 憂鬱 (Depression):

這是帕金森氏症患者最常見的情緒困擾之一,發生率遠高於一般人群。患者可能感到持續的悲傷、對事物失去興趣、疲倦、睡眠障礙、食慾改變、注意力不集中,甚至出現無價值感或自殺念頭。憂鬱情緒可能在動作症狀出現前數年便已存在。

2. 焦慮 (Anxiety):

焦慮感也經常伴隨帕金森氏症而來,表現為過度的擔憂、緊張不安、恐慌發作、或對特定情境(如社交場合、害怕跌倒)的恐懼。焦慮常與「藥效波動期」(on-off phenomena)有關,在藥效減退時可能加劇。

3. 淡漠 (Apathy):

指對目標導向的行為缺乏動機、興趣和情感反應。患者可能表現得對周遭事物漠不關心、缺乏主動性、情感表達平板。淡漠與憂鬱不同,患者不一定感到悲傷,但其對日常生活的影響不容小覷。

我們必須強調,這些情緒困擾是疾病生理變化及心理反應交織的結果,絕非患者「想不開」或「意志力薄弱」。

帕金森氏症症狀|為何帕金森氏症患者容易有情緒波動?

帕金森氏症患者之所以容易出現情緒挑戰,其原因複雜且多樣:

1. 大腦神經化學物質失衡:帕金森氏症不僅影響多巴胺系統,還可能涉及血清素、正腎上腺素等與情緒調節密切相關的神經傳導物質的失衡。

2. 疾病本身的心理衝擊:面對慢性、進展性疾病的診斷,以及隨之而來的身體功能受限、生活方式改變、對未來的不確定感,都可能引發負面情緒。

3. 動作症狀的影響:顫抖、僵硬、行動遲緩等症狀,可能使患者在日常生活中遭遇困難,影響獨立性與社交參與,進而導致情緒低落或焦慮。

4. 睡眠障礙:失眠、日間嗜睡、快速動眼期睡眠行為障礙(RBD)等在帕金森氏症患者中很常見,而睡眠品質不佳與情緒問題常互為因果。

5. 藥物副作用:少數情況下,某些帕金森氏症治療藥物可能影響情緒。

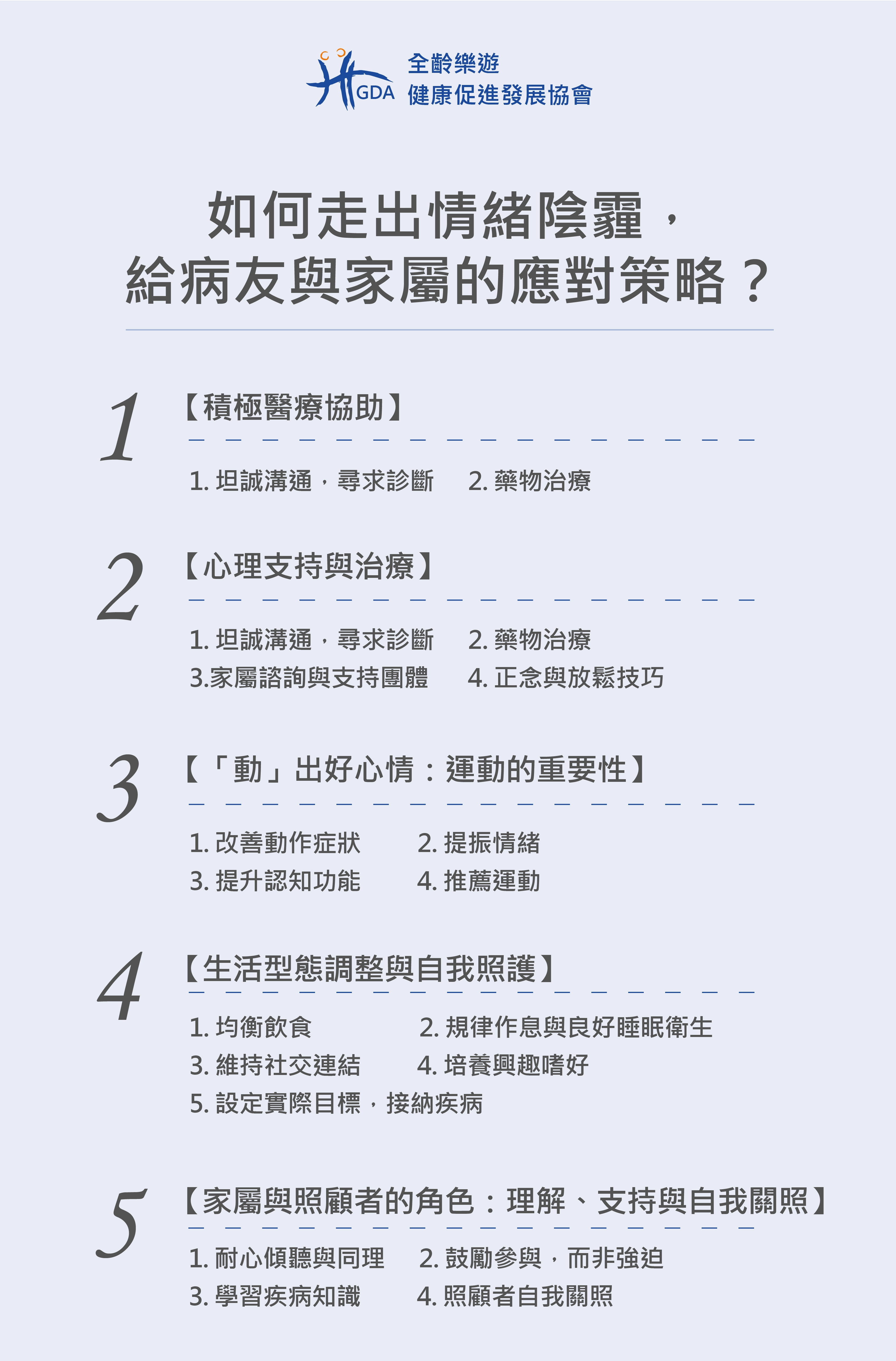

帕金森氏症症狀|如何走出情緒陰霾,給病友與家屬的應對策略?

面對帕金森氏症的情緒挑戰,我們並非束手無策。我們從 國際帕金森與動作障礙學會 中來提供以下多面向的應對策略:

一、積極醫療協助

1. 坦誠溝通,尋求診斷:主動向您的神經科醫師或尋求精神科(身心科)醫師的協助,詳細描述您的情緒困擾。準確的診斷是有效治療的第一步。

2. 藥物治療:針對中重度的憂鬱或焦慮,醫師可能會開立抗憂鬱劑(如SSRIs、SNRIs)或抗焦慮藥物。這些藥物能幫助調節大腦內失衡的化學物質。同時,優化帕金森氏症本身的藥物治療,減少藥效波動,也可能改善部分情緒問題。

二、心理支持與治療

1. 認知行為治療 (CBT):這是一種有效的心理治療方法,幫助患者識別並改變負面的思考模式與行為,學習應對技巧。

2. 支持性心理治療:提供一個安全的空間,讓患者表達情感、獲得理解與支持。

3. 家屬諮詢與支持團體:讓家屬了解疾病,學習照護技巧與情緒支持方法。病友及家屬支持團體能提供經驗交流與情感慰藉。

4. 正念與放鬆技巧:如正念冥想、深呼吸練習、瑜伽等,有助於減輕壓力、改善焦慮。

三、「動」出好心情:運動的重要性

規律運動對帕金森氏症患者的身心健康至關重要,這也是「全齡樂遊健康促進發展協會」持續推廣的理念:

1. 改善動作症狀:運動能提升平衡感、柔軟度、肌力與步態。

2. 提振情緒:運動能促進腦內啡等使人愉悅的化學物質釋放,有助於對抗憂鬱與焦慮。

3. 提升認知功能:部分研究顯示運動有助於改善專注力與執行功能。

4. 推薦運動:太極拳、快走、游泳、騎固定式腳踏車、舞蹈(如探戈)、針對帕金森氏症設計的運動課程(如LSVT BIG、拳擊運動)等,都是不錯的選擇。請與您的醫師或物理治療師討論適合的運動類型與強度。

四、生活型態調整與自我照護

1. 均衡飲食:攝取足夠蔬果、全穀類、優質蛋白質,有助於整體健康。

2. 規律作息與良好睡眠衛生:建立固定的睡眠時間,營造舒適的睡眠環境。

3. 維持社交連結:積極參與家庭、朋友或社群活動,避免自我封閉。

4. 培養興趣嗜好:從事能帶來愉悅感和成就感的活動。

5. 設定實際目標,接納疾病:學習與疾病共存,了解自己的能力範圍,適時尋求協助。

五、家屬與照顧者的角色:理解、支持與自我關照

家屬的理解與支持對病友至關重要:

1. 耐心傾聽與同理:理解患者的情緒並非刻意,給予包容。

2. 鼓勵參與,而非強迫:鼓勵患者參與醫療計畫與日常活動。

3. 學習疾病知識:了解帕金森氏症的病程與照護重點。

4. 照顧者自我關照:照顧者也需要關注自身的身心健康,適時喘息,避免耗竭。

帕金森氏症症狀|積極面對,點亮希望

帕金森氏症的情緒挑戰雖然艱辛,但絕非無法跨越。透過醫療專業的協助、心理支持的介入、積極的生活型態調整,以及家人朋友的關愛,每一位帕金森氏症病友都有機會走出情緒的陰霾,提升生活品質。

請記得,您並不孤單。積極尋求協助,勇敢面對挑戰,就能為自己點亮希望的燈火,活出更豐富、更有意義的人生。

帕金森氏症症狀|免責聲明

本文提供的資訊僅供參考,不能取代專業醫療建議、診斷或治療。帕金森症的治療與照護需個別化評估,若您或您的家人有相關困擾,請務必諮詢神經科醫師、精神科醫師或其他合格的醫療專業人員。

---

參考文獻與資源出處

本文部分內容參考自以下具公信力之機構資訊、研究文獻及臨床指引,建議讀者可進一步查詢:

1. 國際帕金森與動作障礙學會 (International Parkinson and Movement Disorder Society, MDS):提供關於帕金森症非動作症狀(含情緒障礙)的診斷與治療資訊。

2. 美國帕金森基金會 (Parkinson's Foundation):網站提供大量關於憂鬱、焦慮、淡漠等情緒問題的衛教文章與應對策略。

* Example: Parkinson's Foundation. (n.d.). Depression. Retrieved from [website address, e.g., www.parkinson.org/understanding-parkinsons/non-movement-symptoms/depression]

3. 米高福克斯基金會 (The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research):提供帕金森症研究進展及病患照護資源。

4. 學術文獻參考範例:

* Aarsland, D., Påhlhagen, S., Ballard, C. G., Ehrt, U., & Svenningsson, P. (2012). Depression in Parkinson disease—epidemiology, mechanisms and management. *Nature Reviews Neurology, 8*(1), 35-47.

* Schrag, A., Jahanshahi, M., & Quinn, N. (2000). What contributes to depression in Parkinson's disease?. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 68*(3), 308-312.

* Prediger, R. D., Matheus, F. C., Schwarzbold, M. L., Lima, M. M., & Vital, M. A. (2012). Anxiety in Parkinson's disease: a critical review of experimental and clinical studies. *Neuropharmacology, 62*(1), 53-61.

* Goodwin, C. R., disso, J. A., Haddad, A. Q., et al. (2017). Non-Pharmacological Management of Depression in Parkinson's Disease: A Systematic Review. *Parkinson's Disease, 2017*, 7249547. (文獻中的年份和作者可能因具體引用的研究而異)

5. 台灣帕金森之友協會/台灣帕金森氏症暨動作障礙疾病關懷協會:提供本地病友支持、衛教講座與資源連結。

6. 衛生福利部國民健康署:提供心理健康促進與相關資源。

—巫奉約 與 全齡樂遊健康促進發展協會 關心您並與您攜手,共同面對帕金森氏症。

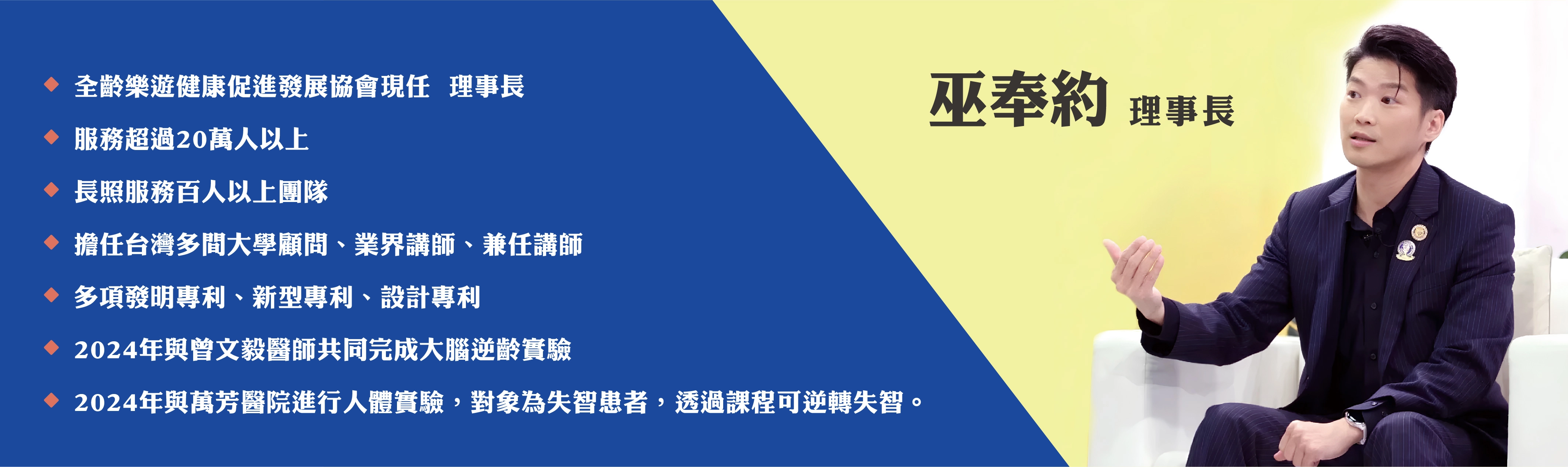

【關於|巫奉約老師】

巫奉約,認知健康促進及功能型桌遊設計專家,因自身年輕時遭遇嚴重車禍導致短暫性失智,深刻體悟到認知健康的重要性。回台後投入長者健康照護產業十餘年,研發超過60款適合各年齡層的功能型桌遊,致力於失智症預防與認知能力提升。與萬芳醫院、新光銀行、台安醫院等單位合作,推廣以科學實證為基礎的認知增能計畫,成功協助許多長輩延緩失智症狀,改善生活品質,並積極推廣腦健康教育,提升社會對失智症的認識與重視。

🔺全齡樂遊健康促進發展協會 理事長

🔺中華愛腦協會/幸福家庭賦能協會 理事

🔺2024年與曾文毅醫師共同完成大腦逆齡實驗

🔺2024年與萬芳醫院進行人體實驗,對象為失智患者,透過課程可逆轉失智

【認識|全齡樂遊促進發展協會】

本會係由一群志同道合的各界人士,本著自發的意願,共同為著研商如何以好玩有趣的課程內容吸引長輩主動參與活動,進而透過遊戲的方式,搭配專業的遊戲教具,以衰弱老人、輕度失能及輕度失智者為主,設計合適的課程內容,使參與課程的長輩可在課程中運用日常生活少用的各項認知能力,進而達到認知促進及社會參與之功能。