台灣失智症整合照護暨教育發展協會理事長、認知健康專家 巫奉約 寫稿 |全齡樂遊健康促進發展協會 編輯

失智症前兆|如何洞察失智症的早期訊號,為健康續航?

在全球高齡化浪潮下,失智症已成為影響無數家庭的重大健康議題。許多人聞「失智」色變,但其實,失智症並非一夕之間發生,它的到來往往伴隨著許多早期警訊。以我投入認知專業13年的經驗,深信「早期發現、早期介入、積極治療」是應對失智症最關鍵的策略。及早識別這些細微的變化,不僅能為患者爭取寶貴的黃金治療期,更能幫助家庭及早規劃,共同提升生活品質。本文將詳細解析失智症前兆十大警訊,並提供相應的照護建議,助您為自己及家人的腦部健康把關。

失智症前兆|為何「早期發現」是失智症照護的基石?

許多人認為失智症是「絕症」,一旦發生便無法逆轉。然而,這種觀念需要更新。強調早期發現,是因為:

- 鑑別診斷:許多早期症狀可能與其他可治療的疾病相似(如憂鬱症、甲狀腺功能低下、維生素B12缺乏等)。透過專業診斷,可以排除這些可能性,或及早治療這些潛在因素。

- 延緩病程:雖然目前多數失智症尚無法治癒,但部分藥物及「非藥物治療」(如認知刺激、生活型態調整)已被證實能有效「延緩退化」速度、改善「認知功能」及精神行為症狀。

- 生活規劃:確診後,患者與家屬能有更充裕的時間進行財務、法律及未來照護的規劃與準備。

- 提升生活品質:透過早期介入,可以幫助患者維持更長時間的獨立生活能力,減輕未來照顧者的負擔。

- 參與臨床試驗:早期確診的患者可能有更多機會參與新藥或新療法的臨床試驗。

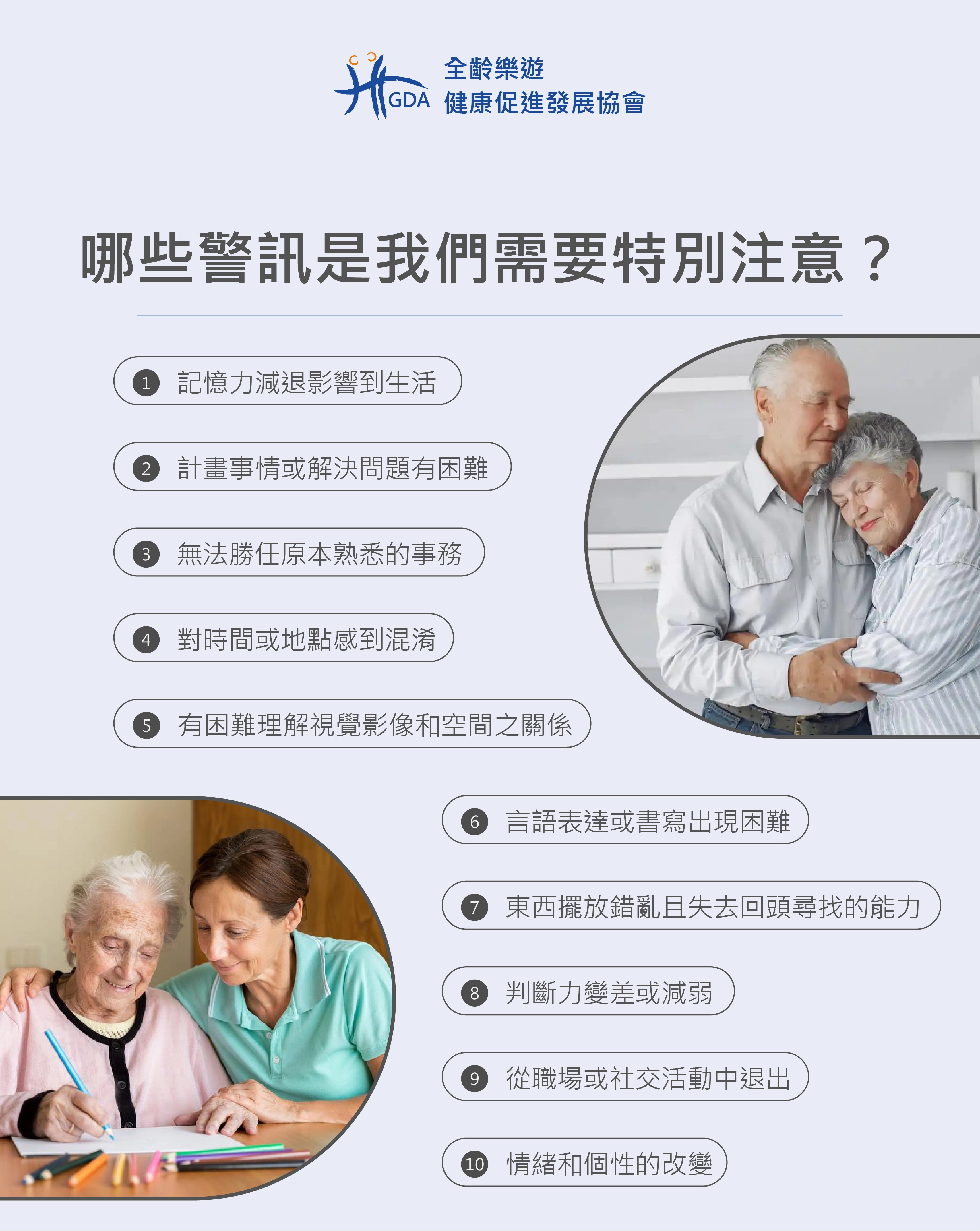

失智症前兆|哪些警訊是我們需要特別注意?與如何與正常老化區別?

因此,了解並警惕失智症的早期徵兆至關重要。失智症前兆十大警訊 – 來自專業的提醒(參考臺北市政府衛生局失智症服務網資訊)

以下是國際間常用來提醒民眾注意的失智症早期十大警訊。若您或您的家人出現下列多項且持續性的變化,建議應尋求專業醫療協助:

一、記憶力減退影響到生活:

警訊:不只偶爾忘記事情,而是頻繁忘記(類似斷片,無法再想起來)近期發生的事(如剛吃過的飯、剛說過的話)、重要約會或事件,甚至需要依賴提醒工具或家人。

區別正常老化:正常老化可能偶爾忘記名字或約會,但事後會想起來。

二、計畫事情或解決問題有困難:

警訊:對於過去熟悉的工作,如規劃複雜活動(一場旅遊、一頓年菜)、處理帳單、按食譜做菜等,開始感到吃力或頻繁出錯。

區別正常老化:偶爾在處理數字或複雜計畫時需要協助。

三、無法勝任原本熟悉的事務:

警訊:日常生活中熟悉的事務變得困難,例如不知道如何操作常用家電、忘記常玩的遊戲規則、開車到熟悉的地方卻迷路。

區別正常老化:偶爾需要協助設定新的電子產品。

四、對時間或地點感到混淆:

警訊:搞不清楚年份、月份、季節,或不知道自己身在何處,甚至在家附近也會迷路。

區別正常老化:偶爾忘記今天是幾號,但很快能想起來或查證。

五、有困難理解視覺影像和空間之關係:

警訊:閱讀困難、判斷距離、辨識顏色或對比度出現問題。可能會把鏡中的自己誤認為他人。

區別正常老化:因白內障等視力問題導致的視覺變化。

六、言語表達或書寫出現困難:

警訊:在談話時,想不起正確的詞彙、叫錯物品名稱(例如把「手錶」說成「看時間的」),或者說話內容變得片段、不易理解;書寫時也可能出現類似困難。

區別正常老化:偶爾想不起某個詞。

七、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力:

警訊:常把物品放在不合常理的地方(例如把遙控器放在冰箱),且無法透過回憶或邏輯推斷找回失物,甚至可能懷疑他人偷竊。

區別正常老化:偶爾找不到東西,但能回想過程並找到。

八、判斷力變差或減弱:

警訊:做決定時出現困難,例如在金錢處理上變得不合情理(輕易受騙、亂買東西),或對個人衛生、儀容整潔的關注度降低。

區別正常老化:偶爾做出不明智的決定。

九、從職場或社交活動中退出:

警訊:因上述困難,逐漸減少或停止原本喜歡的工作、嗜好或社交活動,變得被動、退縮。

區別正常老化:因工作繁忙或家庭因素偶爾不想社交。

十、情緒和個性的改變:

警訊:情緒起伏變大,可能變得多疑、憂鬱、焦慮、易怒、恐懼,或出現不符合過去個性的行為,例如從開朗變得沉默寡言。這些改變可能在面對不熟悉環境或例行公事被打亂時更明顯。

區別正常老化:年長者有時會有自己做事的方式,若被打擾可能不高興,但通常能調適。

失智症前兆|發現前兆警訊後,該怎麼辦?與如何積極介入的步驟?

一旦注意到上述警訊,切莫慌張或諱疾忌醫。建議採取以下步驟:

1. 客觀記錄與溝通:

- 詳細記錄觀察到的症狀、發生的頻率與情境。

- 選擇適當時機,溫和地與當事人溝通您的擔憂,鼓勵其一同面對。

2. 尋求專業醫療協助:

- 儘快帶長輩前往醫院的「神經內科」、「精神科(老年精神科)」或「記憶門診」進行專業評估。

- 醫師可能會進行認知功能測驗、血液檢查、腦部影像檢查(如CT、MRI)等,以確定診斷並排除其他可能病因。

【藥物治療】:

經醫師診斷後,某些類型的失智症(如阿茲海默症)可使用特定藥物來改善認知功能、延緩病情惡化或控制精神行為症狀。並務必遵醫囑規律服藥。

【非藥物治療】:

這是失智症照護中極為重要的一環,能全面提升生活品質:

- 認知活動:參與認知刺激(如閱讀、下棋、拼圖、學習新事物)、認知訓練、懷舊治療等,活化大腦。

- 規律運動:每週至少150分鐘中等強度有氧運動(如快走、游泳、太極拳),有助促進腦部血液循環與神經保護。

- 健康飲食:採地中海飲食、得舒飲食或麥得飲食等,多攝取蔬果、全穀類、魚類、堅果,減少紅肉與加工食品。

- 社交互動:鼓勵參與社區活動、長者學苑、失智友善據點,維持人際連結,避免孤立。

- 生活作息規律:維持穩定的睡眠與作息,有助情緒穩定。

- 環境調整:打造安全、友善、易於辨識的居家環境(如:標示清楚、減少雜物、充足照明)。

3. 給照顧者與家屬的溫馨提醒

- 學習與理解:積極獲取失智症相關知識,了解疾病進程與照護技巧。

- 耐心與同理:失智長輩的行為改變源於疾病,而非故意。運用黃金三步驟「肯定支持、轉移注意、溫和引導」的溝通原則。

- 尋求支持:不要獨自承擔所有壓力。參與家屬支持團體、利用政府或民間的喘息服務與社會資源。

- 照顧好自己:照顧者自身的健康與情緒狀態,直接影響照護品質。務必給自己休息放鬆的時間。

失智症前兆|早期警覺,積極應對,與失智共好

失智症的挑戰雖然艱鉅,但透過對十大前兆警訊的警覺,把握早期發現、早期介入、積極治療的黃金原則,我們就能為患者及其家庭爭取更多時間與資源,有效延緩病程,維持較佳的生活功能與尊嚴。讓我們一同努力,提升社會對失智症的認知,建構一個更友善、支持性的環境,與失智者共創更美好的生活。

—巫奉約 與 全齡樂遊健康促進發展協會 關心您並與您攜手,共同面對失智。

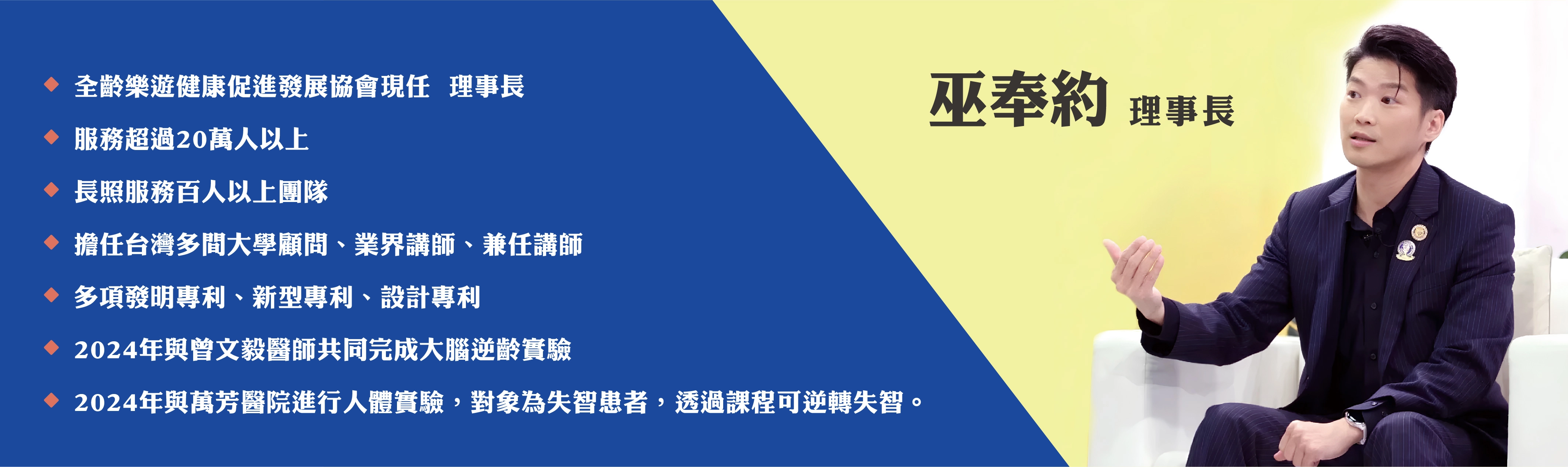

【關於|巫奉約老師】

巫奉約,認知健康促進及功能型桌遊設計專家,因自身年輕時遭遇嚴重車禍導致短暫性失智,深刻體悟到認知健康的重要性。回台後投入長者健康照護產業十餘年,研發超過60款適合各年齡層的功能型桌遊,致力於失智症預防與認知能力提升。與萬芳醫院、新光銀行、台安醫院等單位合作,推廣以科學實證為基礎的認知增能計畫,成功協助許多長輩延緩失智症狀,改善生活品質,並積極推廣腦健康教育,提升社會對失智症的認識與重視。

🔺全齡樂遊健康促進發展協會 理事長

🔺中華愛腦協會/幸福家庭賦能協會 理事

🔺2024年與曾文毅醫師共同完成大腦逆齡實驗

🔺2024年與萬芳醫院進行人體實驗,對象為失智患者,透過課程可逆轉失智

【認識|全齡樂遊促進發展協會】

本會係由一群志同道合的各界人士,本著自發的意願,共同為著研商如何以好玩有趣的課程內容吸引長輩主動參與活動,進而透過遊戲的方式,搭配專業的遊戲教具,以衰弱老人、輕度失能及輕度失智者為主,設計合適的課程內容,使參與課程的長輩可在課程中運用日常生活少用的各項認知能力,進而達到認知促進及社會參與之功能。