全齡樂遊健康促進發展協會理事長、認知健康專家 巫奉約 寫稿 |全齡樂遊健康促進發展協會 編輯

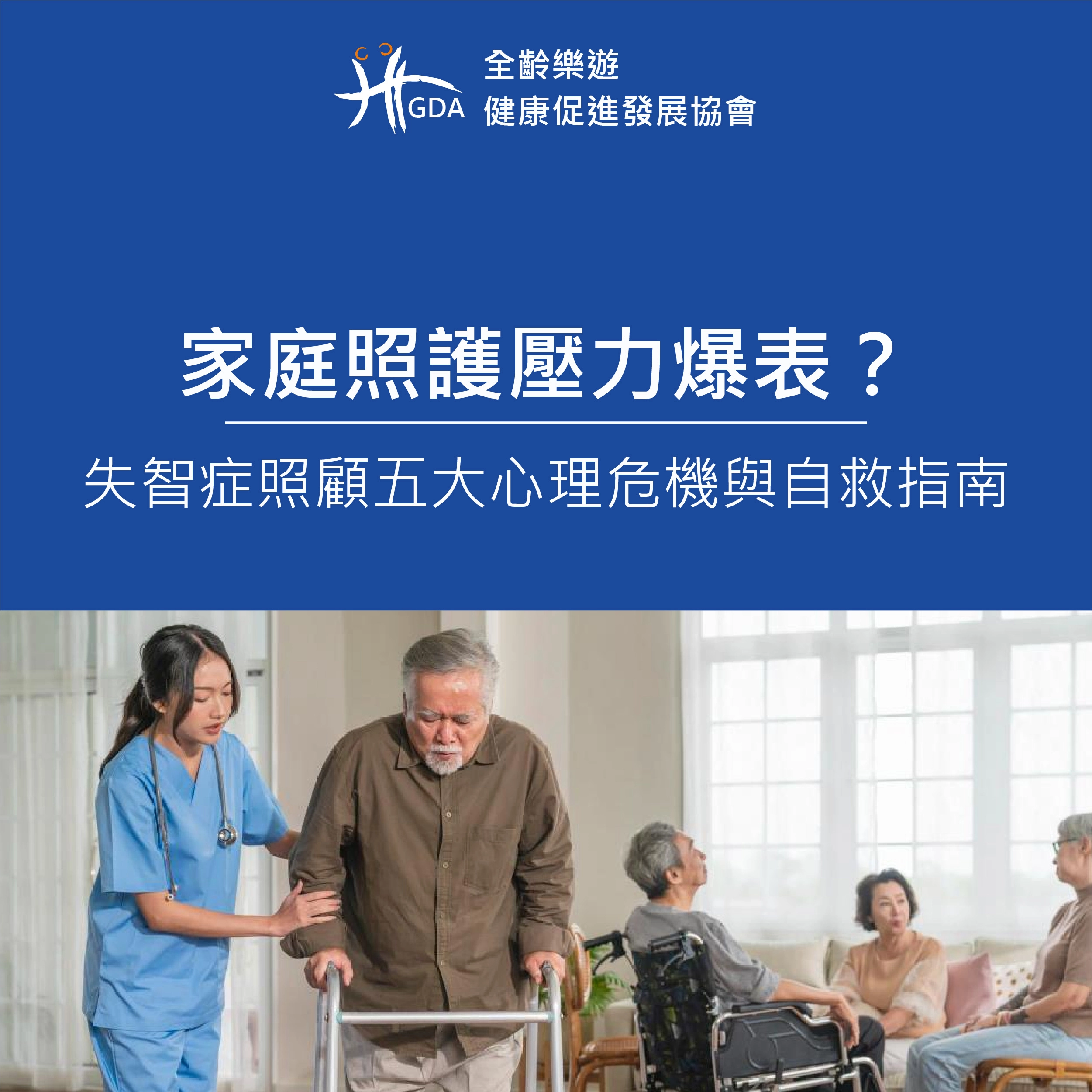

失智症照顧|家庭照護壓力爆表?

家庭照護者壓力全盤解析

照顧失智症患者,許多家庭面臨巨大心理挑戰。根據台灣失智症協會統計,超過半數照顧者曾因自責、孤獨或受誤解而選擇迴避社交,長期下來影響身心健康與家庭氛圍。不只是身體疲累,每天的情緒起伏、溝通障礙和長照負荷都可能令照顧者感到壓力全開。

失智症照顧| 照護過程會遇到的哪些心理危機?又該怎麼解?

五大照顧心理危機

1. 分工失衡與孤獨感

家庭成員常出現「責任落單」現象,實際照顧工作多由一人負擔。沒有人分擔時,不僅精神緊繃,連社交生活也逐漸遠離,容易陷入心力交瘁及孤獨困境。

2. 溝通與理解困難

失智症患者語言組織力下降、記憶混亂,常反覆問話,執拗固執。照顧者可能遇到情緒勒索、重複責怪,導致無奈、挫折,甚至出現溝通裂痕與家庭衝突。

3. 行為與精神症狀壓力(BPSD)

失智症常合併妄想、憂鬱、攻擊、漫遊等精神與行為症狀。照顧者時常需要應付情緒爆發、漫遊走失或夜間失眠等突發狀況,長期壓力下極易出現焦慮與憂鬱徵兆。

4. 自我價值感低落

照顧過程中,許多人開始質疑自己的能力,不斷自責「我是不是沒照顧好」。這種負面自我評價會加重心理負擔,甚至影響自信與生活品質。

5. 情緒枯竭與家庭關係危機

照顧者有時情緒難以控制,容易出現易怒、失控,甚至對家庭成員產生不滿。有些家庭因壓力分配不均或照護理念分歧而產生爭吵,導致家庭支持網絡破裂。

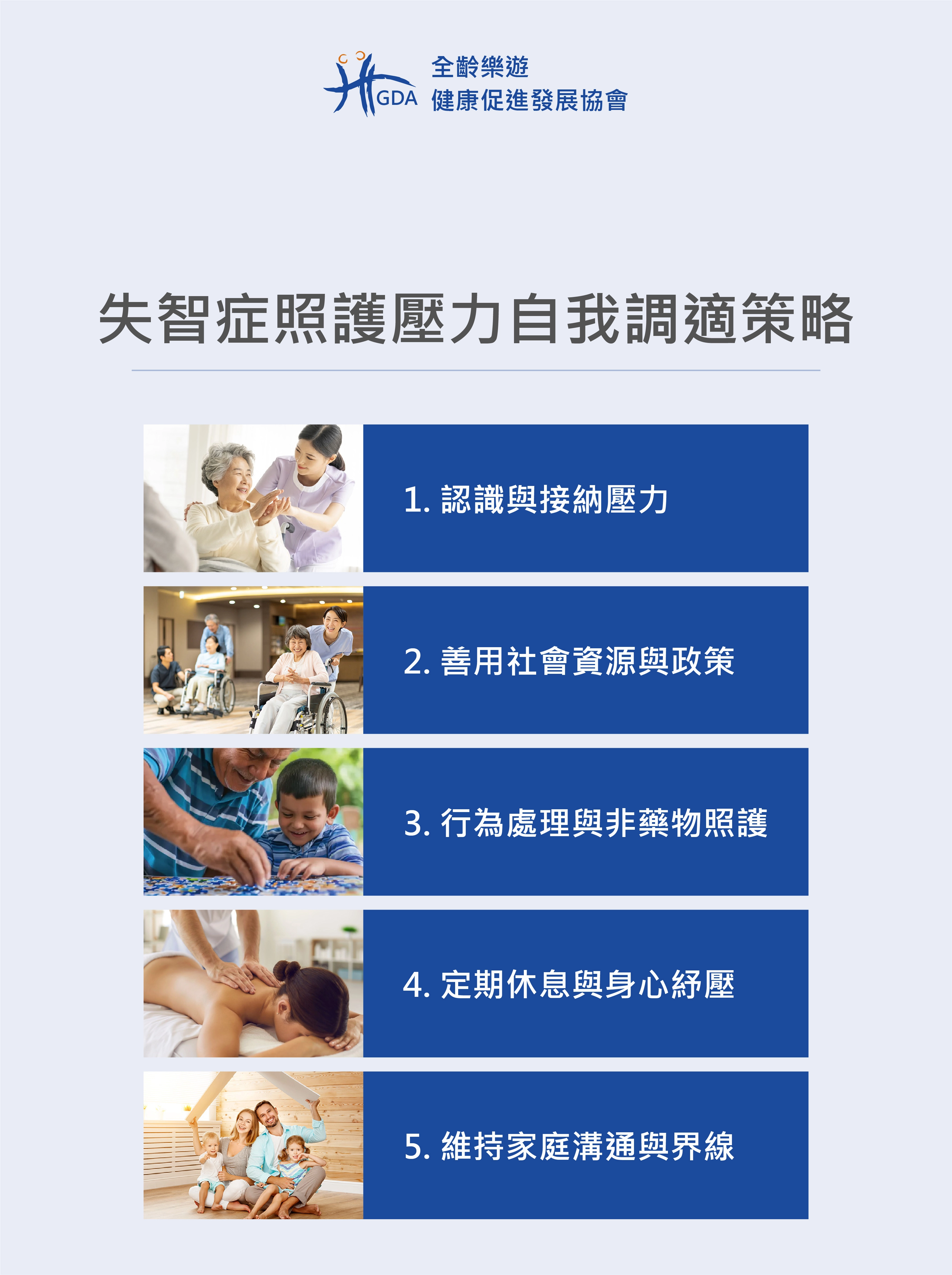

失智症照護壓力自我調適策略

1. 認識與接納壓力

照顧者首先要學會正視自己的心理狀態,明白壓力與負面情緒並非個人失敗。可以參加支持團體或照顧者衛教課程,與他人分享經驗,減少孤立感。

2. 善用社會資源與政策

長照2.0、喘息服務等外部資源,可提供日間托顧、人力支援或心理協助,適時減輕照顧負荷。根據政策建議,主動求助並進行照護分工可顯著降低心理危機。

3. 行為處理與非藥物照護

針對精神行為問題(BPSD),建議日常生活結構化、穩定作息,並以耐心安撫、轉移注意、環境安全設計等技巧有效減少危機發生。有需要時善用專業心理協助或醫療支持。

4. 定期休息與身心紓壓

照顧者應安排私人時間,進行自我放鬆,像是呼吸練習、音樂、運動,或吃喜歡的食物。這些簡單但有效的方法,可緩解累積的壓力與情緒疲勞。

5. 維持家庭溝通與界線

家庭成員要相互尊重和理解,建立清楚的分工和溝通機制,避免責任落單和過度苛責。定期家庭會議與關心彼此感受,有助於重建支持與信任,減少家庭衝突。

失智症照顧| 面對失智症照護壓力,我們該如何找到支持與解方?

《臺大醫院健康專刊:失智症家屬關懷與減壓》指出,臺灣65歲以上長者失智症盛行率約8%,藉由台大醫院醫師透過心理師分享與家屬支持團體,提供出能夠協助減輕照顧壓力並提供實際關懷。

案例分享與真實困境

許多照顧者在社群分享心路歷程,表達體力與精神幾近崩潰時的無助。有的人週末遠途奔波,只為短暫陪伴父母,有的人面對患者情緒爆發而無從安撫。這些故事反映,照顧者心理支持與外部資源介入,是最切實的解方。

建議聆聽講座

可以在網路上搜尋「陪伴不迷路」的講座,無論是實體還是線上,對於照顧者來說,都會有非常棒的幫助,讓身為照顧者的我們,可以被理解,並透過一些公式,讓患者與家屬情緒與互動都可以愈來愈融恰,生活品質也可以大幅提升!

預防照顧危機的建議

- 及早規劃居家安全與環境改造,預防跌倒和迷航。

- 鼓勵患者參與日常決策,提升自信和成就感。

- 結合懷舊回憶活動與規律生活,舒緩憂鬱,提升情緒。

- 蒐集病程與行為資訊,主動尋求醫護諮詢,適時調整照護方案。

- 利用數位工具與社群平台,建立照顧日誌與情緒紀錄,自我檢測心理健康。

結語:照顧不孤單,壓力有出口

家庭照護失智症雖困難重重,但只要認識心理危機、積極求助、多元分工並重視自我情緒管理,就能建立支持網絡、提升照護品質。照顧者的身心健康是成就照護者、家庭與患者共同幸福的基石。

參考資料

1. 【失智症協會專欄】愛需要練習: 失智照顧的家庭習題

2. 台劇《忘了我記得》五大照顧難題與照顧者心理壓力

3. 臺大醫院健康專刊:失智症家屬關懷與減壓

4. 照顧者使用手冊,失智症精神行為症狀處置建議

5. 常見精神行為問題案例與危機處理,《失智不失志》

6. 失智症之精神行為症狀及處理(BPSD)

7. 台灣長照政策與照護資源現況

8. 記得我們的愛-失智症家庭照顧者心理健康支持

9. 如何陪伴壓力山大的照顧者,自我紓壓建議

[1](https://www.ankecare.com/article/3843-2025-08-18-17-41-56)

[2](https://www.social-lab.cc/2025/06/trending-pressrelease/%E5%8F%B0%E5%8A%87%E3%80%8A%E5%BF%98%E4%BA%86%E6%88%91%E8%A8%98%E5%BE%97%E3%80%8B%E5%BC%95%E8%B5%B7%E5%A4%B1%E6%99%BA%E7%85%A7%E8%AD%B7%E5%85%B1%E9%B3%B4-%E3%80%8C%E4%BA%94%E5%A4%A7%E9%9B%A3%E9%A1%8C/)

[3](https://mental.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=524&s=333343)

[4](https://www.cfad.org.tw/uploads/files/%E6%95%99%E7%A0%94%E7%B5%84/0122%E7%85%A7%E9%A1%A7%E8%80%85%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%89%8B%E5%86%8A%E5%86%8D%E7%89%88.pdf)

[5](https://gpi.culture.tw/news/17896)

[6](https://hsinchu.cgh.org.tw/hipershop/rwd103/store/F4/%E5%A4%B1%E6%99%BA%E7%97%87%E6%82%A3%E8%80%85%E6%99%82%E5%B8%B8%E5%87%BA%E7%8F%BE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A1%8C%E7%82%BA%E5%8F%8A%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%97%87%E7%8B%80%EF%BC%8C%E8%A9%B2%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%B8%E6%93%87%E6%B2%BB%E7%99%82%E6%96%B9%E5%BC%8F.pdf)

[7](https://pyty.org.tw/wp-content/uploads/2020/08/8%E6%9C%8817%E6%97%A5%E5%A4%B1%E6%99%BA%E7%97%87%E9%A0%90%E9%98%B2%E8%88%87%E7%85%A7%E9%A1%A7%E6%8A%80%E5%B7%A7.pdf)

[8](https://mental-health.gov.taipei/News_Content.aspx?n=82A4603D79803911&s=19797542817154CB&sms=F699D0A0E5E848C2)

[9](https://mental-hug.com.tw/post/caregiver)

[10](https://ghsha.com/articles/749)

[11](https://epaper.ntuh.gov.tw/health/202505/special_1_1.html)

[12](https://www.health.taichung.gov.tw/media/809907/%E9%99%84%E4%BB%B63_%E6%B0%91%E7%9C%BE%E7%89%88%E5%A4%B1%E6%99%BA%E7%97%87%E9%98%B2%E6%B2%BB%E7%85%A7%E8%AD%B7%E6%94%BF%E7%AD%96%E7%B6%B1%E9%A0%98%E6%9A%A8%E8%A1%8C%E5%8B%95%E6%96%B9%E6%A1%8820.pdf)

[13](https://health.udn.com/health/story/121922/8849883)

[14](https://www.mohw.gov.tw/dl-77702-2060aef3-99b0-48b0-97ff-53d1210b6acf.html)

[15](https://class.sinlau.org.tw/upload/120210426145444.pdf)

[16](https://drchiang.tongxin.com.tw/xuele/?m=health_main&news_no=261&itime=20250911&itime=20250911)

[17](https://www.ilshb.gov.tw/index.php?catid=14&fieldid=6&id=1751&action=view)

[18](https://www.mohw.gov.tw/dl-77701-d1e1b8f6-ba53-4557-93d7-9b0a1cb1493a.html)

[19](https://mimd.com.tw/blog/dementia)

[20](http://www.tada2002.org.tw/Messages/Content?Id=3413)

[21](https://www.everlastingltc.com.tw/moodle/course/view.php?id=940)

—巫奉約 與 全齡樂遊健康促進發展協會 關心您並與您攜手,共同面對失智。

【關於|巫奉約老師】

巫奉約,認知健康促進及功能型桌遊設計專家,因自身年輕時遭遇嚴重車禍導致短暫性失智,深刻體悟到認知健康的重要性。回台後投入長者健康照護產業十餘年,研發超過60款適合各年齡層的功能型桌遊,致力於失智症預防與認知能力提升。與萬芳醫院、新光銀行、台安醫院等單位合作,推廣以科學實證為基礎的認知增能計畫,成功協助許多長輩延緩失智症狀,改善生活品質,並積極推廣腦健康教育,提升社會對失智症的認識與重視。

🔺全齡樂遊健康促進發展協會 理事長

🔺中華愛腦協會/幸福家庭賦能協會 理事

🔺2024年與曾文毅醫師共同完成大腦逆齡實驗

🔺2024年與萬芳醫院進行人體實驗,對象為失智患者,透過課程可逆轉失智

【認識|全齡樂遊促進發展協會】

本會係由一群志同道合的各界人士,本著自發的意願,共同為著研商如何以好玩有趣的課程內容吸引長輩主動參與活動,進而透過遊戲的方式,搭配專業的遊戲教具,以衰弱老人、輕度失能及輕度失智者為主,設計合適的課程內容,使參與課程的長輩可在課程中運用日常生活少用的各項認知能力,進而達到認知促進及社會參與之功能。