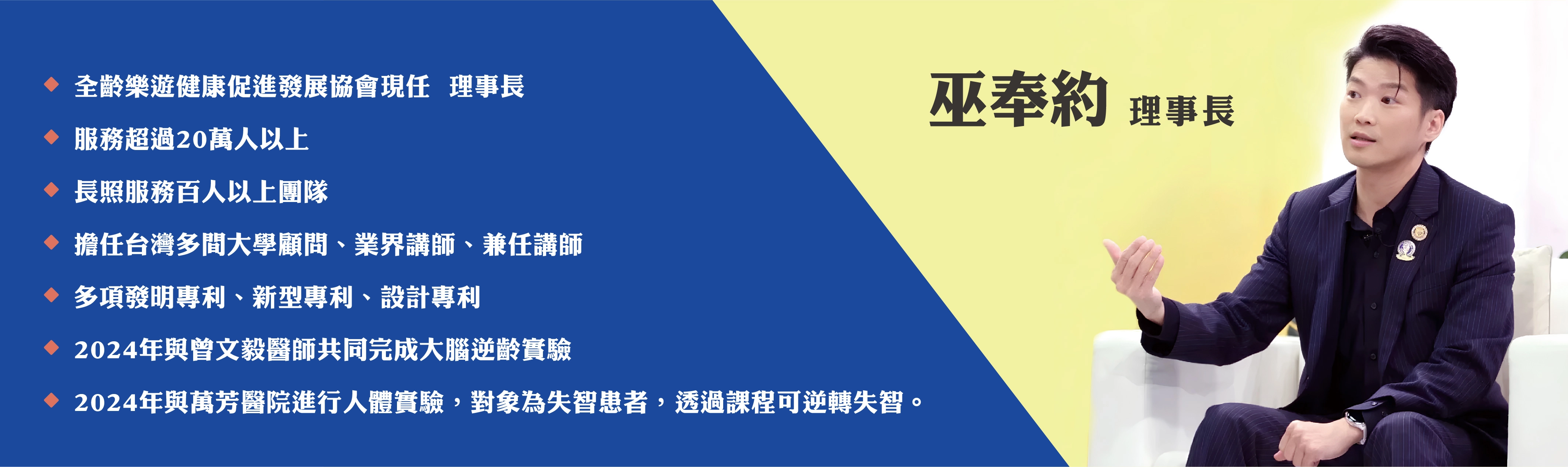

專家寫稿 巫奉約 理事長(認知健康專家) |全齡樂遊健康促進發展協會 編輯

對許多中風患者及其家庭而言,中風復健之路往往是一場與時間的賽跑。過去的觀念裡,中風後的黃金復健期似乎只有短短幾個月到一年,一旦錯過,復原進度就可能停滯不前,甚至達到一個難以突破的瓶頸。然而,科學研究的持續進步,正以前所未有的方式挑戰並改寫著這個觀念。

在當代的神經科學和復健醫學領域,一場革命性的突破正在發生。我們看到尖端科技與傳統智慧不再是互不相干的兩個領域,而是深度融合、激盪出令人驚豔的康復模式。這些創新方法不僅提升了復健的精準度和效率,更為那些即使中風多年、似乎已進入「慢性期」的患者,重新點燃了復原的希望之火,幫助他們突破限制,重拾生活自主權。

中風復健|神經調控技術真能突破復健黃金期限制嗎?

神經調控技術:突破復健「黃金期」的時效限制

傳統復健強調在特定時間內密集訓練,而新的神經調控技術則提供了一種可能性,能夠更直接、更持續地影響大腦的神經可塑性,即使在疾病發生較久之後。

高精度經顱磁刺激(rTMS)便是這項突破的代表之一,它已發展成為中風慢性期治療的有力工具。這項技術透過非侵入性的方式,利用磁脈衝精確刺激大腦特定區域,旨在調節神經元的活動,重新建立或強化運動相關的神經迴路。台北榮總的臨床數據顯示,針對運動皮質區進行精準rTMS刺激後,82% 的患者肌力能提升2級以上,這對於日常功能恢復至關重要。更具創新性的是,現在的高精度rTMS系統結合了AI腦波分析,能夠根據患者個體的神經迴路狀態自動調整刺激參數,使得治療後的患者大腦活性區域擴增了 3.8倍,顯示了更顯著的神經重塑效應。

另一項實現全天候神經重塑潛力的是穿戴式迷走神經刺激器。由台中榮總開發的這款頸環裝置,能夠偵測患者肌肉張力的變化,並即時釋放定制化的電脈衝刺激迷走神經。迷走神經與大腦廣泛連接,其刺激被認為能促進神經可塑性。臨床試驗證實,患者每日佩戴此裝置6小時,能將步行速度提升41%,平衡能力改善57%,這對提升行動能力與預防跌倒具有實際意義。

中風復健|傳統智慧遇上現代科技:如何走出中風復健的新出路?

傳統智慧的科學化革新:汲取古老精髓,應用於當代復健

令人驚喜的是,古老的智慧也在現代復健中煥發新生,並透過科學方法驗證其成效。將這些智慧融入復健策略,能讓治療過程更貼近患者的文化背景與生活經驗。

節氣導引復健法

節氣導引復健法便是融合中醫時間醫學概念的創新嘗試。高雄長庚團隊根據二十四節氣的變化規律,設計了相應的復健課表,依據不同時節的氣候特點來調整訓練的強度與側重點。例如,在寒冷的冬至時節著重核心肌群的強化以穩固身體,而在炎熱的夏至則加強心肺耐力訓練。這種順應自然的復健策略,研究顯示能使年度整體復健效率提升33%,顯示了傳統時間觀念在復健規劃中的潛在價值。

聲波共振療法

聲波共振療法則重新演繹了中國傳統的五音(宮、商、角、徵、羽)理論,將其應用於神經復健。陽明交大開發的智能音療系統,能夠分析患者的腦波模式,進而生成個人化的聲頻。患者每日接受30分鐘的量身定制音療,可以促進神經通路的活化。研究發現,這種療法能使患者的手指靈活度進步速度加快2.1倍,語言流暢度也提升了48%,為改善精細動作與溝通能力提供了新的途徑。

多模態整合治療策略:結合不同方法,創造最大綜效

當代復健強調「整合」的力量,將不同的治療模態結合應用,往往能產生單一療法難以達成的綜效。這種跨領域、多方法的組合,能更全面地刺激患者的身心功能。

3D全息復健系統

突破了物理空間的限制,為患者提供了更具沉浸感與互動性的訓練環境。奇美醫院引進的混合實境裝置,能將虛擬的障礙物或任務即時投影到患者的真實空間中,引導他們進行情境化的步態或肢體協調訓練。研究顯示,將這種混合實境訓練與傳統物理治療結合後,患者的上肢功能恢復速度加快了58%,同時跌倒風險顯著降低了73%,證實了虛擬與現實結合訓練的巨大潛力。

中西醫協作模式

在神經系統疾病治療中的應用日益廣泛。北京中醫藥大學的臨床研究發現,將針灸與任務導向的現代復健訓練相結合,能夠使中風患者的步態協調性改善41%,較單一療法提升了19%。研究發現,針刺特定的穴位,如「足三里」,可以同步激活大腦的運動皮質區與小腦區域,形成雙重的神經重塑效應,為中西醫結合治療提供了科學依據。

中風復健|如何奇蹟般重生,讓中風患者重拾對話的勇氣?

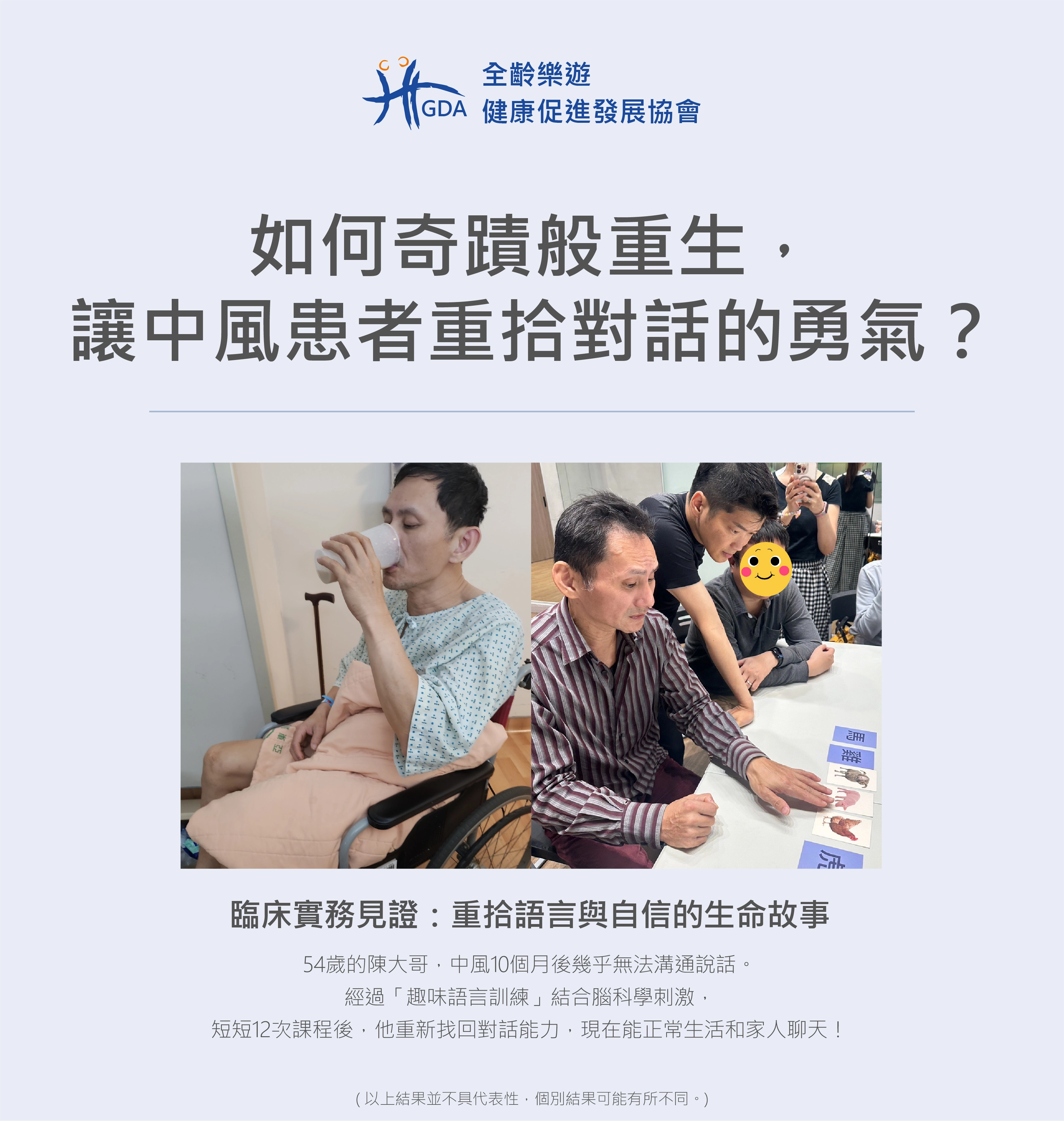

臨床實務見證:重拾語言與自信的生命故事

這些創新理念與研究發現,在第一線的復健現場,正真實地改變著生命。我們曾遇到一位大約54歲的陳大哥,他在中風10個月後來到內湖活力逆齡中心。中風嚴重影響了他的語言功能,導致他幾乎喪失口語表達能力,僅能用簡單的單字回應,這讓他非常沮喪,嚴重影響了自信心。

針對陳大哥的狀況,我們中心特別為他安排了結合認知刺激與趣味互動的活動,例如「招牌識字」和「趣味故事接龍」。這些遊戲不僅刺激他大腦中負責語言表達和文字識別的區域,更重要的是,在歡笑與輕鬆的互動中,創造了一個成功且充滿喜樂的學習環境,鼓勵他敢於開口。

令人振奮的是,僅僅參加了兩次課程後,陳大哥便開始展現積極的變化。他開始主動嘗試與家人互動,甚至走在路上時,會指著招牌嘗試讀出來,將生活場景轉化為語言練習的教材。隨著他語言表達能力和肢體反應的逐漸改善,他的臉上重新出現了笑容,生活重拾了往日的喜樂與希望。

這個進步的步伐並未停止。經過12次課程的累積,陳大哥的語言功能已經有了長足的進步,基本上可以進行正常的對話。他正沿著這條復健之路,朝向更好的狀態穩步邁進。這個案例深刻地證明了,即使中風已有一段時間,透過對的方法、持續的刺激,以及一個充滿支持與鼓勵的環境,大腦的神經可塑性仍然有巨大的潛力,能夠帶來超乎預期的功能恢復。

突破慢性期復健困境:希望永不嫌晚

上述陳大哥的故事也印證了最新的神經可塑性研究帶來的突破。林口長庚團隊發現,即使是中風3年以上的患者,傳統上認為復健進步空間有限的「慢性期」,透過一套整合性的高強度介入方案,仍然可以實現顯著的功能恢復。

這套方案結合了高強度間歇性腦刺激(每週3次)、虛擬實境情境訓練(每日45分鐘)、以及根據科學證據進行的營養時序調控(例如在特定時段補充ω-3脂肪酸)。研究成果令人驚喜,接受這套方案的患者中,有74%的人運動功能獲得顯著進步,其中更有38%的患者恢復了基本自理能力。這項研究揭示,即使在慢性期,大腦內可能仍存在處於休眠狀態的神經幹細胞,透過特定的高強度刺激,可以激活這些細胞,促進新的神經突觸形成,進而重塑神經迴路,帶來功能恢復。

中風復健|科技與人文共舞,開創中風康復新篇章

中風復健的當代進展,清晰地向我們展示了一個充滿希望的未來。我們不再受制於傳統的復健時效概念,而是看到科技與傳統智慧的結合,為患者帶來更多元的選擇與更顯著的成效。從精準的神經調控技術,到融入節氣與聲音的傳統智慧革新;從整合虛擬實境與中西醫協作的多模態治療,到突破慢性期限制的再生潛力研究,每一項進展都是為患者量身訂做康復旅程的重要基石。而那位重拾語言的陳大哥的故事,更是最直接的證明,證明希望不僅存在於研究數據中,更在每一次的練習、每一次的笑容、每一次成功的溝通裡。

正如台中榮總復健科主任蔡泊意醫師所強調:「當代復健應是科技與人文的共舞,每位患者都值得擁有量身訂做的康復旅程。」這句話精準地概括了現代中風復健的精神:不僅僅是應用最先進的技術,更要考量個體的需求、生命經驗、文化背景與心理狀態,提供全方位、人性化的支持。

如果您或您身邊的人正在經歷中風後的復健過程,請相信希望永不嫌晚。積極與您的醫療團隊溝通,了解這些最新的治療方法,探索最適合您的康復路徑。透過科技的力量、傳統的智慧以及不懈的努力,特別是在一個充滿愛與支持的環境中,中風康復之路正變得越來越光明且充滿無限可能。

—巫奉約 與 全齡樂遊健康促進發展協會 關心您並與您攜手,共同面對失智。

【關於|巫奉約老師】

巫奉約,認知健康促進及功能型桌遊設計專家,因自身年輕時遭遇嚴重車禍導致短暫性失智,深刻體悟到認知健康的重要性。回台後投入長者健康照護產業十餘年,研發超過60款適合各年齡層的功能型桌遊,致力於失智症預防與認知能力提升。與萬芳醫院、新光銀行、台安醫院等單位合作,推廣以科學實證為基礎的認知增能計畫,成功協助許多長輩延緩失智症狀,改善生活品質,並積極推廣腦健康教育,提升社會對失智症的認識與重視。

🔺全齡樂遊健康促進發展協會 理事長

🔺中華愛腦協會/幸福家庭賦能協會 理事

🔺2024年與曾文毅醫師共同完成大腦逆齡實驗

🔺2024年與萬芳醫院進行人體實驗,對象為失智患者,透過課程可逆轉失智

【認識|全齡樂遊促進發展協會】

本會係由一群志同道合的各界人士,本著自發的意願,共同為著研商如何以好玩有趣的課程內容吸引長輩主動參與活動,進而透過遊戲的方式,搭配專業的遊戲教具,以衰弱老人、輕度失能及輕度失智者為主,設計合適的課程內容,使參與課程的長輩可在課程中運用日常生活少用的各項認知能力,進而達到認知促進及社會參與之功能。